博士って就職厳しいっていうし、博士に進むのは賢い選択ではないよな。

ちょっと待ってください!世間的にはそのようなネガティブイメージを持たれていますが、一概にそうとは言えないですよ。

確かに博士を修了した後に定職に就けない場合が多くあるため、高学歴ワーキングプアなどと揶揄されることもあります。

しかしながら、それは博士まで進んだからではないのです。

この記事は博士のキャリアパスの現状について解説してきます。

\この記事の結論/

博士の就職は決して厳しいわけではない

ポイントを簡単に整理します。

- 博士は修士より就職率が低い

- その理由は、「博士」だからではなく、アカデミア志向とポスドク問題にある

- 「博士」が企業への就職の妨げになることはない

- 「博士」であることの強み

- 最近のインダストリーアカデミア連携

博士に進学したことが理由で、就職難に陥るわけではありません。

その理由を順に説明していきます。

「博士」の低い就職状況

まずはじめにお伝えしますが、博士と修士で比較すると明らかに博士の就職率は低いです。

2020年に博士卒と修士卒の就職事情を調べた調査では、過程修了後に「任期のない常用雇用」に就いたものは

■ 博士課程修了者のうち52.6%

■ 修士課程修了者のうち74.1%

と多きな差が生まれています。

やっぱり博士卒の就職は厳しいじゃないか…

しかし、それは「博士だから」というわけではありません。

その点について以下で説明してきます。

「博士」だから就職が難しいわけではない

このように就職率の低さを取り上げると、

博士で進んでしまうと将来就職難になるのではないか

という懸念が生じます。

が、それは必ずしもそうではありません。

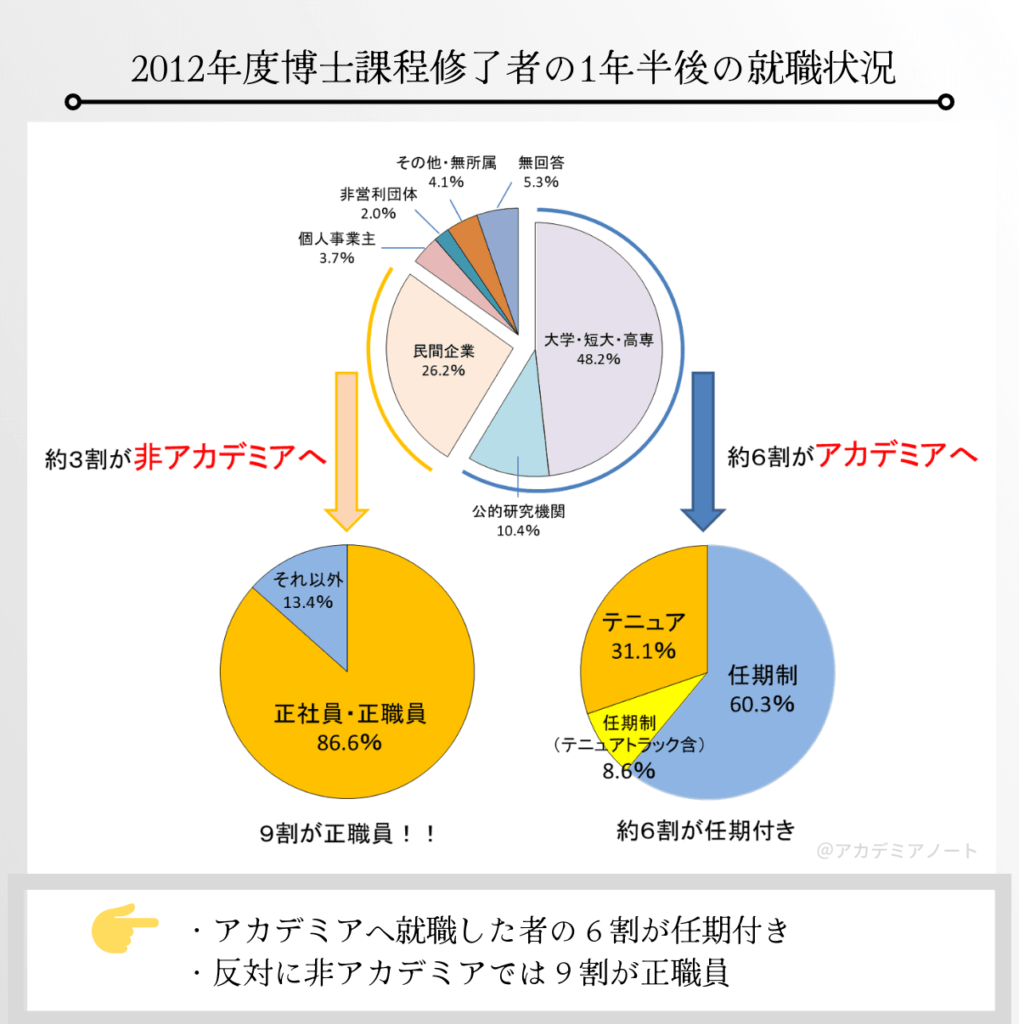

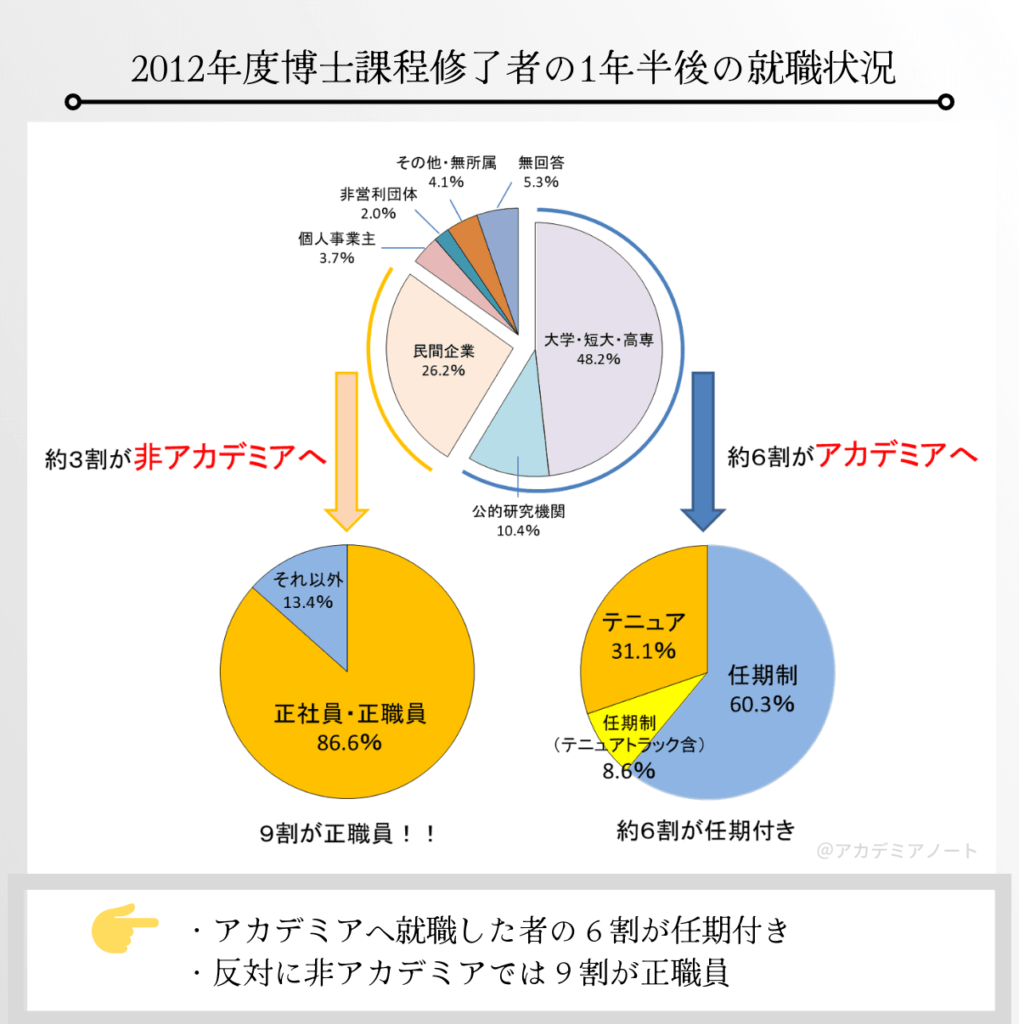

博士卒の正規職就職率の低さの一番の理由はアカデミアの雇用が不安定だからです。

少し古いデータですが、博士課程修了後に

■ アカデミアに残った人の約6割は任期付き

■ 非アカデミアに進んだ人の約9割は正職員

という結果が得られています。

企業など非アカデミアへ進んだ人のほとんどが任期制など無縁の安定した状況で過ごしています。

アカデミアに進む人の多さが正規職就職率の低さに影響してるわけです。

博士はアカデミア志向が強い

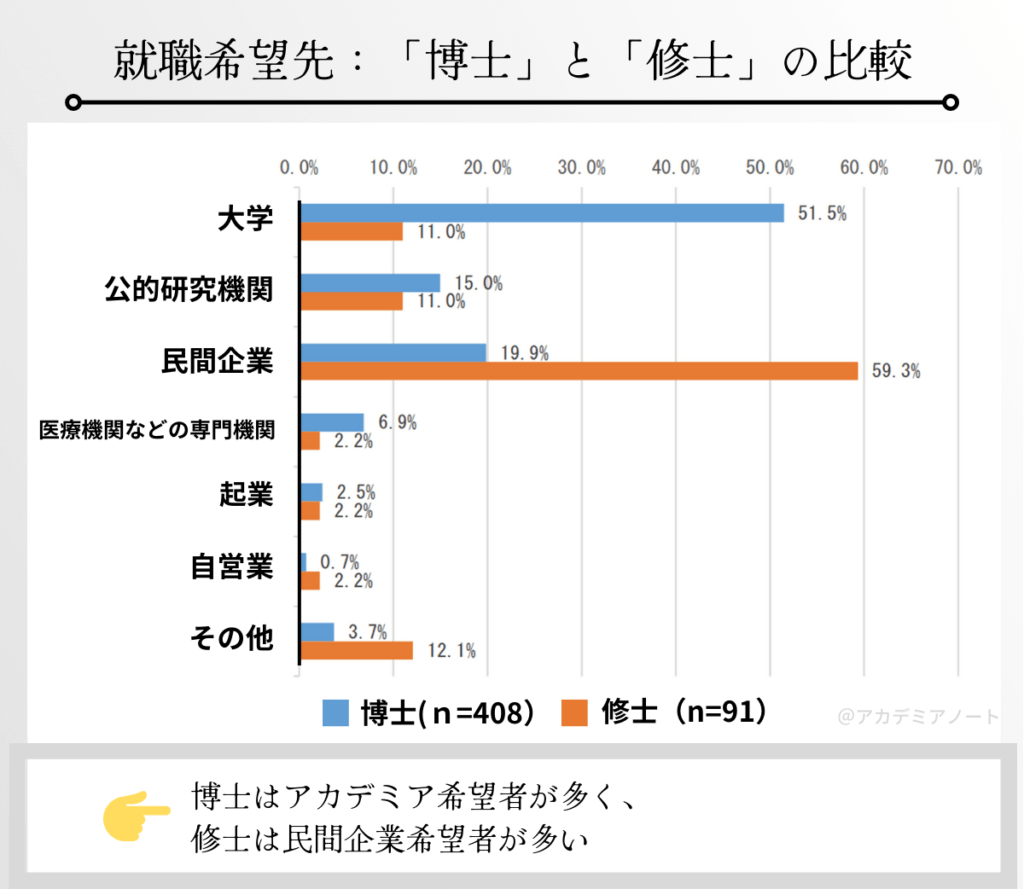

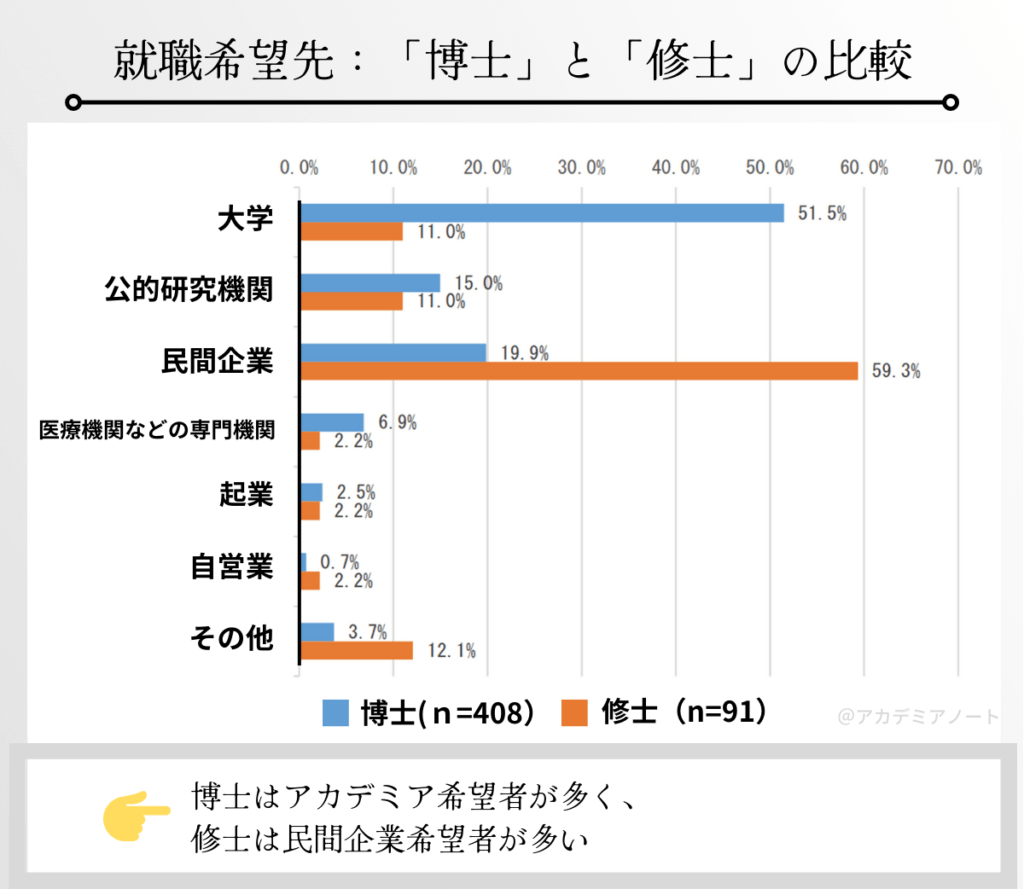

こちらは、修士と博士学生に対して、課程修了後の進路希望について調査した結果です。

このように博士はアカデミア志向が非常に強いことがわかります。

研究者への道を志望して博士へ進学している人が多いわけですから、当たり前の結果です。

アカデミアでは安定した就職が難しい

しかしながら、アカデミアでは安定した職を手に入れることが難しく、任期制のポスドクとして働いている人が数多くいます。

現在ではポスドクは1.5万人以上いるとされていますが、その理由には次のようなものがあります。

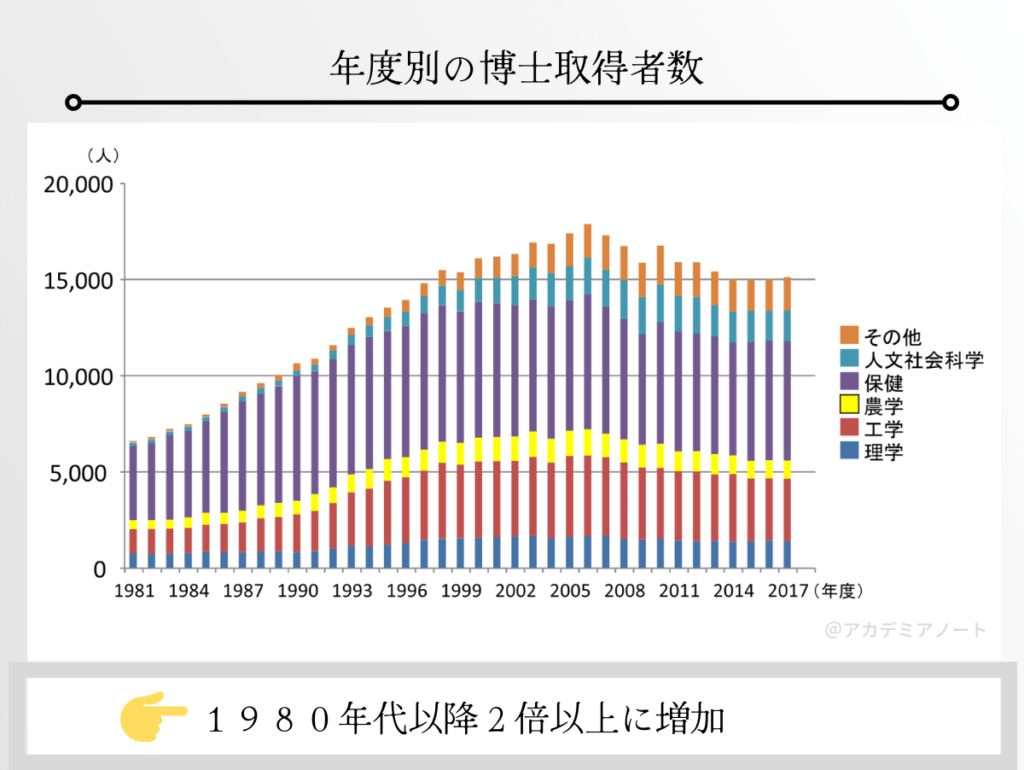

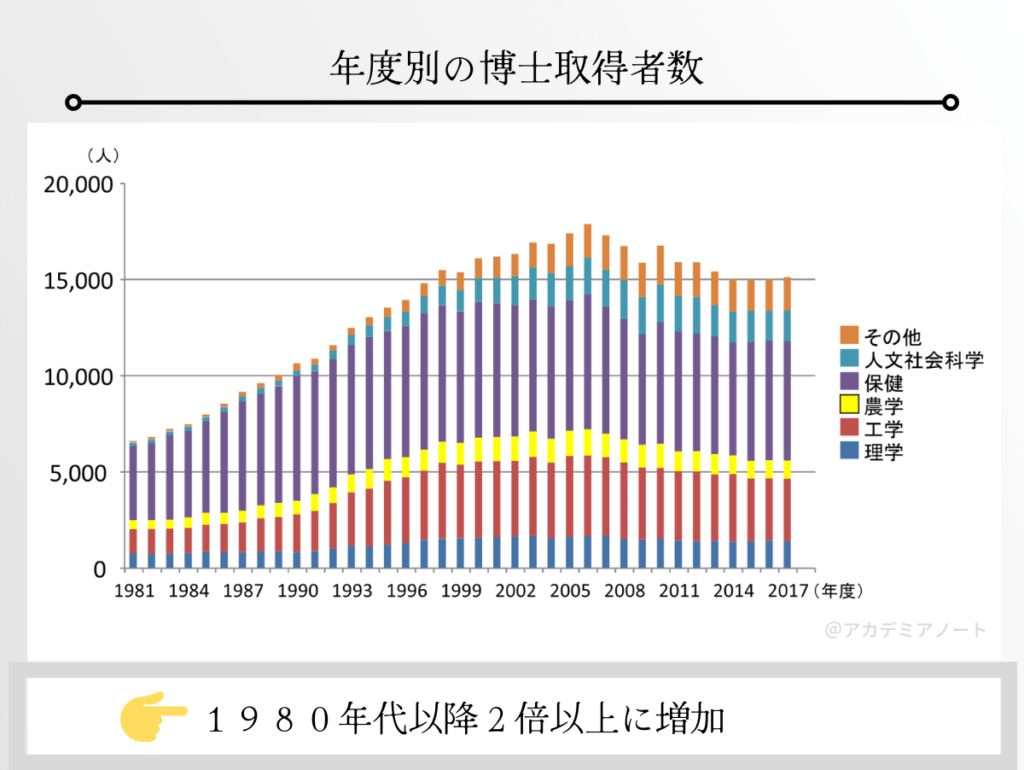

- この半世紀前で博士の数がかなり増えた

- 博士の数に対して大学教員ポストが少ない

- 博士取得後に企業に就職する文化が浸透していない

以下の記事に詳しいデータをまとめてありますので、ご一読ください。

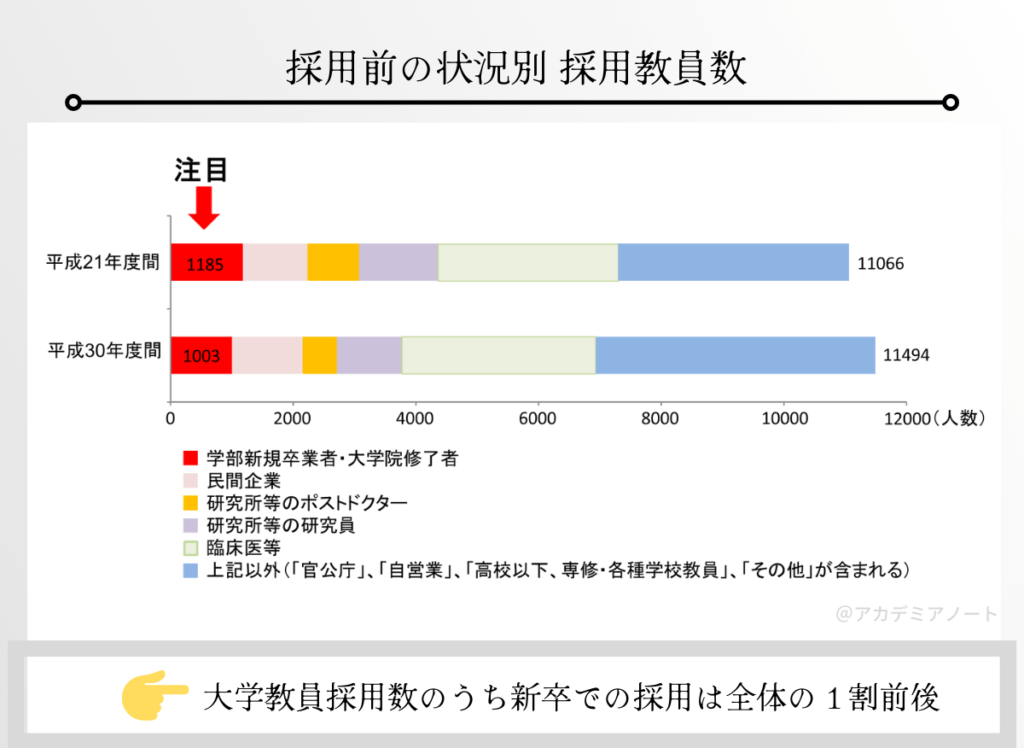

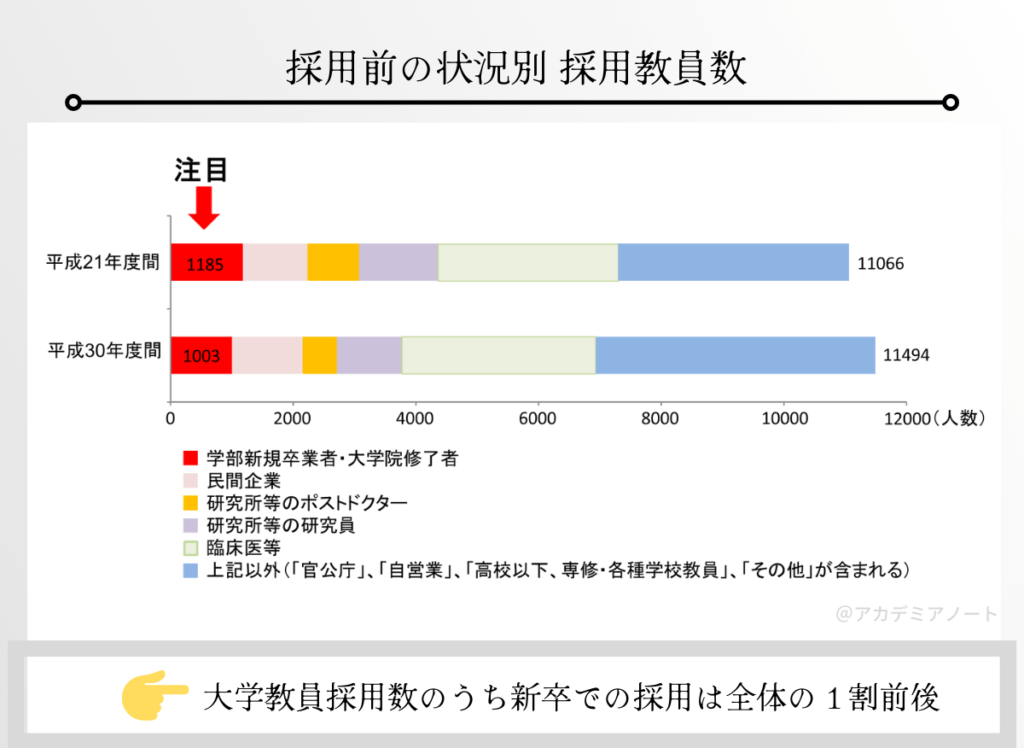

上記のようなポスドク問題により、大学教員に採用された者のうち、学部や大学院新規修了者は全体の約1割前後にすぎません。

この結果からみれば、「新卒で大学教員」という事例は極めて少なく、ほとんどの博士は一度はポスドクを経験しているといえます。

つまり、世に知れ渡っている「低い博士の就職率」の大きな要因なのです。

博士は企業への就職も難しいのか?

企業には「博士」よりも「修士」の方が求められているって聞くよ。

企業への就職も「博士」だと難しいんじゃないの?

■ 年功序列の企業体制に受入辛い

■ 若い方が企業にとって扱いやすい

■ 上司よりも学歴が高いと疎まれやすい

実際にこのような理由で博士を敬遠している企業もあるかもしれません。

また、博士側も企業には求められていないと思い込んでいる場合もあります。

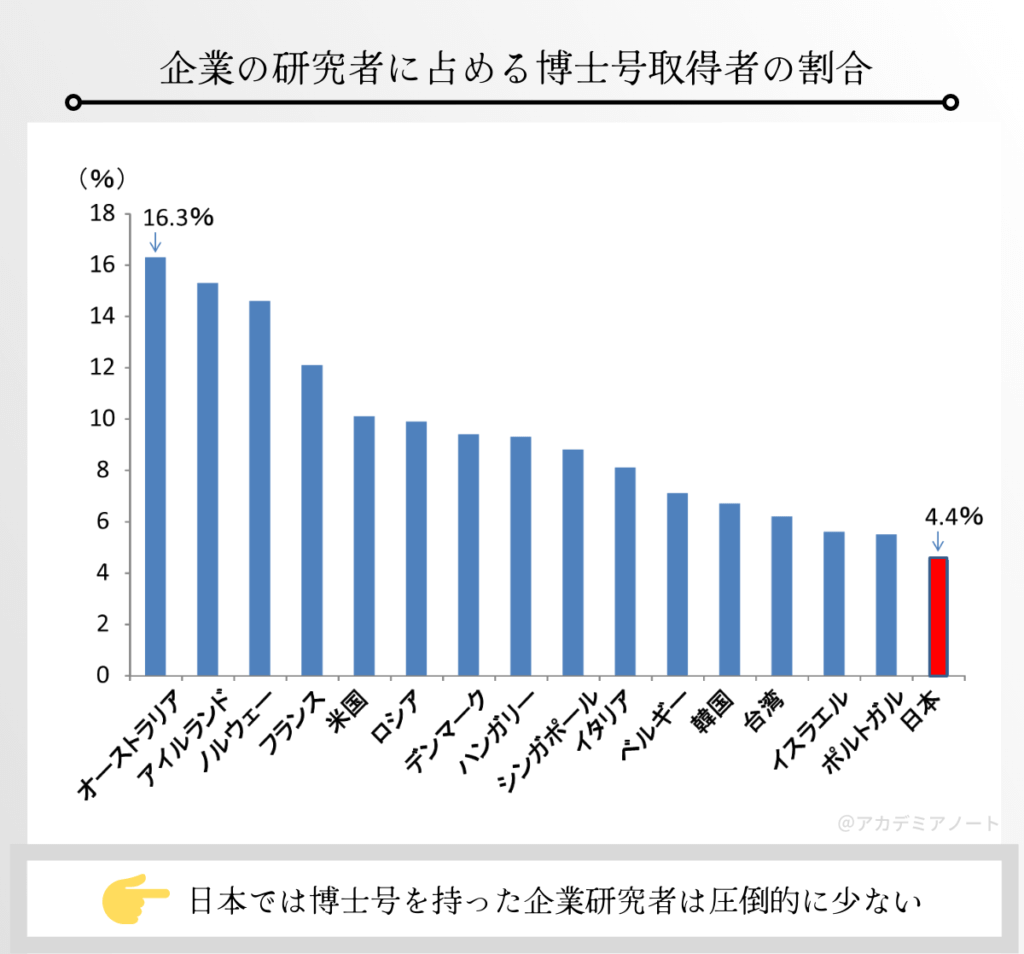

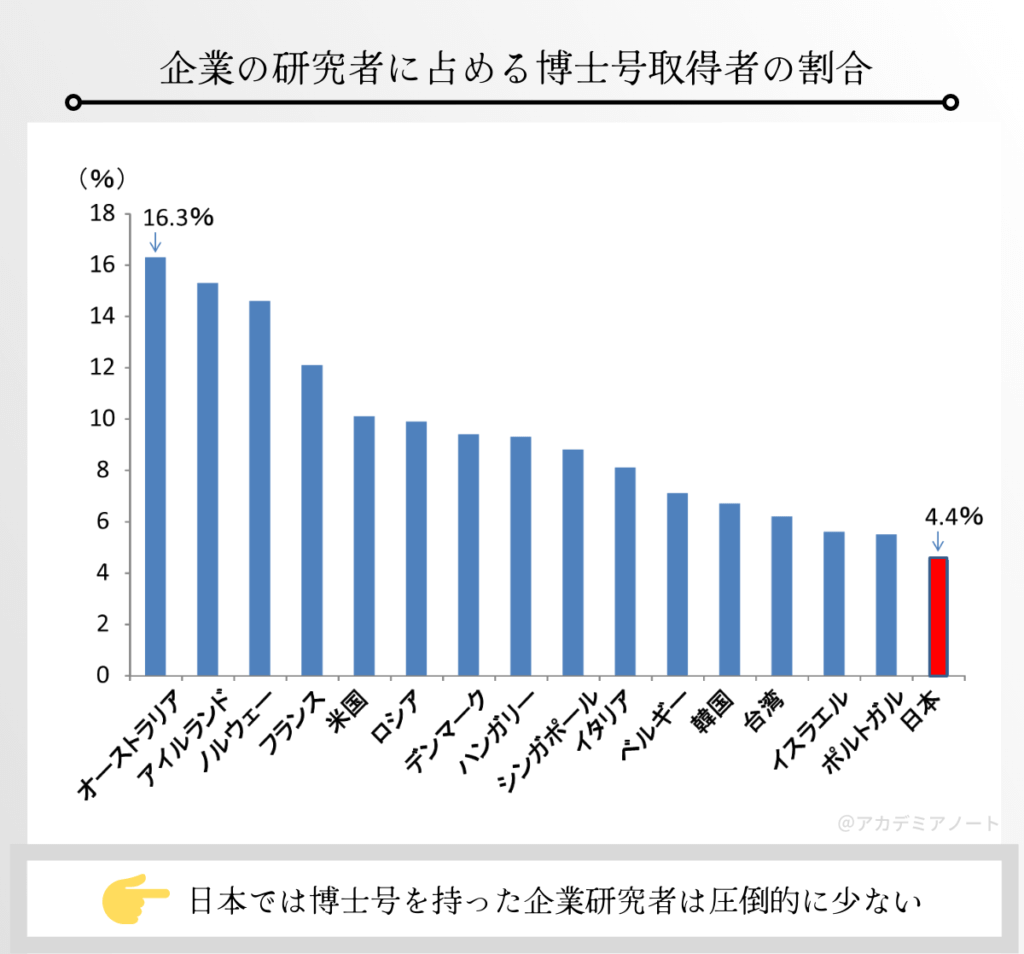

このようなイメージが先行している理由は、いまだに企業における博士号取得者の数が少ないことにあります。

日本の博士は企業への進出が進んでいない

日本の企業における博士の割合は諸外国と比較して非常に少ないです。

このように日本企業では、博士号を持った研究者が他国と比較して圧倒的に少ないのです。

博士学生のアカデミア志向とこれまでの企業側の雇用体制が強く出ている結果です。

ほらぁ。

やっぱり博士は企業に就職しにくいんじゃないの?

最近では、徐々にその風潮は変わってきているんです。

現在、博士の企業への就職は必ずしも難しいわけではない

ではその理由を説明する前に、SNSでの意見も取り上げてみます。

その理由を説明します。

- 高い専門性と研究経験の価値

- グローバル化の流れ

- 院卒の上司が一定数揃ってきている

- インダストリーアカデミア連携の拡大

- キャリア支援と専門職紹介機関の存在

高い専門性と研究経験の価値

博士号取得者は、言うまでもなく深い専門知識と研究経験を持っています。

企業や研究機関はにとって、この高い専門性を貴重な即戦力として求めています。

博士の就職市場では、就職サイトあやエージェントをうまく利用できれば、専門的なポジションや研究開発部門などでの求人を多く見つけることができます。

グローバル化の流れ

現在では急速に企業のグローバル化が進んでいます。

海外とのやり取りにおいて「PhD(博士号取得者)」の肩書はとても重要視されます。

日本では「〇〇大学卒」に重きを置かれる傾向がありますが、海外ではPhDの有無が明らかに重要です。

重要な交渉などの場にはいなくてはならない存在となってきています。

院卒の上司が一定数揃ってきている

これまで「院卒は上司が扱いづらい人材」とされ、企業から敬遠されているイメージが根強く残っています。

なぜなら、最近になるまで博士号取得者は産業界に少数しかいなかったからです。

しかしながら1980年代以降には年度別の博士号取得者数は2倍以上に増えています。

つまりその分、産業界での博士号取得者の数も増え、院卒の上司がどの企業にも一定数揃ってきています。

博士を経験した者は、博士の価値を理解してくれています。

博士時代の特殊な苦労や経験を一番理解できるのは博士です。

インダストリーアカデミア連携の拡大

近年、産業界と学術界の連携が進んでいます。

産業界では、博士の専門性と研究力を活かした研究開発やイノベーションに関心を持っています。

一方、学術界でも実践的な研究や産業界との連携を重視する流れがあります。

このような動向により、博士の就職活動において新たな機会が生まれていると考えて間違いないです。

キャリア支援の存在

多くの大学や研究機関では、博士修了後のキャリア支援プログラムを提供しています。

これには、就職相談や求人情報の提供、就職活動のサポートなどが含まれます。

政府の意向もあり、以前より支援が手厚くなってきています。

これらの支援体制があることで、博士卒の就職活動はスムーズに進めることができます。

企業研究者となる選択肢を持っておく

キャリアプランに企業研究者の選択肢を持つことで、博士の就職事情は大きく変わります。

つまり、社会的・経済的に安定した博士が増えるということです。

重要なことは、アカデミアと企業の研究の方向性は根本的に異なることです。

これはかなり重要ですので、前もって理解が必要です。

企業での研究の特徴について重要な点は

- 論文より「商品化や特許」が優先事項になる

- 研究が実用化されるまでのプロセスが早い

企業では「利益を上げる」事が必須になります。

この方向性の違いには、研究活動の優劣がある訳ではありません。

研究者の役割として、「基礎研究を突き詰めること」も「より早く実用化して社会貢献すること」もどちらも重要な側面です。

ですから、研究者を目指す人にとっては、あなた自身の「向き不向き」・「合う合わない」が重要になります。

両方を経験してみた上で、自身に合う選択をするのも良いと思います。

研究職を経験して思うのは、研究を“天職”にしたいならアカデミア一択だな。ただ研究を“課題解決のツール”として考えるなら企業の方が良い。いずれにせよどちらが自分に合うかは両方体験するのが手っ取り早いので企業を数年経由するのはオススメ。両方経験した上で人生の指針を決めた方が覚悟は強まる。

— くりぷとバイオ@研究×新規事業 (@cryptobiotech) March 2, 2022

企業では、専門性を深めるという観点では課題があるが、大学院生の頃よりも一気に他の分野について詳しくなれたと思う。アカデミアで生きていきたい人も、数年間企業を経験するという道も悪くないかもしれません。

— tabe@創薬研究 (@tabe_phdcareer) March 2, 2022

アカデミアと企業研究者の違いはこちらの記事で詳しく書いています。

博士が就職難にならないために早めにやっておくべきこと

就活エージェントに早めに登録する

やるべきことはこれだけなので、あとは研究に集中してください。

ではどうしてこれらが必要か、どのように活用するのかを説明してきます。

就活エージェントへ早めに登録するべき理由

博士の就職活動は特殊であることはご存じですか?

学部卒や修士は「3月解禁エントリー開始、6月面談などの選考開始」などの選考スケジュールが国内で統一されていますが、博士にはその就活ルールは適用されません。

人によっては博士課程進学後すぐに就職先が決まる場合もあります。

また、即戦力として期待されているので、専門職として募集がかけられていることが多いため、募集が不定期です。

そのために、長い目をもって求人情報をチェックする必要があるんです。

つまり、企業研究者への選択肢を持ちたい場合にはなるべく早めに動くことが必要なのです。

くれぐれも博士課程修了年で慌てることのないように!

動くといっても、簡単です。

- 複数の就活エージェントになるべく早めに登録だけ済ませておく

- たまにメールチェック、サイトチェック、面談などをする

この2点だけで大丈夫です。

就活エージェントはそれぞれ少なくとも3つは登録しておくことをおすすめします。

その理由は、サイトによって特徴や強みが分かれるため、それぞれの良いところ取りが出来るようにです。

就活エージェントを利用するメリットはこちらです。

- 研究経歴からおすすめの企業や職種などを提案・マッチングをしてくれる

- 気になる求人との面接の設定など代行してくれる

- 職務経歴書の作成など様々な事務作業を代行してくれる

- 就活の基本を教えてくれる

つまり、研究と就活を両立させるためエージェントに就活の一部を担ってもらうのです。

このようなエージェントの利用には費用は一切かかりませんので、複数のエージェントに登録してあなたに合ったエージェントを見つけましょう。

研究の専門に合った最適な企業とマッチングしてくれるはずです

博士の就活に最適なエージェントだと、

🔳No.1は【アカリク就職エージェント】

![]()

![]()

🔳理系専門の【UZUZ】

![]()

![]()

もしエージェント探しに困ったらキミナラ

![]()

![]()

博士の就活の成功のカギは、あなたに合ったエージェントを早めに見つけ、自身が研究に打ち込める環境を整えることです。

院生の就活ではまずココ!

【アカリク就職エージェント】

![]()

![]()

- 研究職の豊富な求人数

- 高い採用実績

- 大学院出身者がコンサル

- 研究経歴にマッチした企業提案

- 院生の気持ちの分かるサポートが可能。

就職を成功させたい博士学生には必須です。

\公式サイトを見る/

※完全無料でご利用できます

理系に詳しい!!

【UZUZ】

![]()

![]()

- 理系を生かした条件の良い企業を紹介

- 機械、電気電子、情報系にとにかく強い

- 利用者の86%以上が1社以上の内定を獲得

- 内定獲得までの徹底サポート

(カウンセリング、面談対策、書類添削など)

機械、電気電子、情報系はまず登録必須です。

\公式サイトを見る/

※完全無料でご利用できます

大手の総合力で決めるならココ

ビズリーチ

- ハイクラス特化

- ヘッドハンター1700名以上

- 採用企業社数6700以上

- 職務経歴書から直接スカウトが来る

研究職に特化しているわけではないので、登録することで研究職以外の可能性にも目を向けることができるかもしれません。

\公式サイトを見る/

※完全無料でご利用できます

各エージェントごとにそれぞれ強みや特徴が異なり、持っている企業案件も違います。

担当になったエージェントの方、僕の専門に詳しくなさそう…

このような場合は必ず就職は上手くいきません。

あなたに合ったエージェントを見つけることができるかどうかが就活の成功のカギになります。

そんな大事なエージェント探しをサポートしてくれるサービスもあります。

エージェント決めに悩んだらココ

キミナラ

![]()

![]()

- 求職者と人材派遣会社をマッチング!

- あなたの専門分野で実績を持つエージェントを紹介

- もし合わなかった場合でも再紹介可能

もしエージェント探しに困った場合は、こちらを利用してみれば必ず助けになってくれるはずです

\公式サイトを見る/

※完全無料でご利用できます

まとめ

今回は博士の就職は厳しいというイメージを払拭してもらうべき記事にしています。

- 博士は修士より就職率が低い現状

- その理由は、「博士」だからではなく、アカデミア志向とポスドク問題

- 「博士」が企業への就職の妨げになることはない

- 「博士」が就職難にならないために、早めにしておくべきこと

\結論/

「博士」は早めに就活を進めておけば、就職難にはなりにくい

アカデミア志向の方でも、選択肢が増えることで確実に心の余裕に繋がります。

もし博士進学を悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

博士課程にはその期間にしか得られない貴重な学びがあります。

現在は博士への経済的支援も充実していますのでこちらもご参考に。

研究者への道を迷っている方はこちらもご参考に。

記事中でご紹介した参考記事はこちらです。

最後までお読みいただきありがとうございました。記事更新のお知らせはXやインスタでも行っています。ぜひフォローしてくださいね

Xはこちら→@HAcademianote

インスタはこちら→@academia_note

コメント