どうしてポスドクがこんなに増えてしまったのか?

若手研究者の厳しい現状を知っている方であれば、一度は次のような疑問を持ったことがあるはずです。

そのまた昔、博士と言われる人は非常に少なく貴重な存在でした。

しかしながら、博士の数も増え、半世紀前には博士を取得した後に就職先が見つからない研究者が出てきました。

その研究者たちは、就職先が見つかるまで無給で研究室に残ることが多く、オーバードクターと呼ばれていました。

その後の紆余曲折を経て、現在のポスドク問題へと繋がっています。

このようにポスドクが増えてしまった経緯について歴史を振り返りたいと思います。

あかのん

あかのんキーワードは…

今回の記事は榎木英介先生著の以下の書籍を参考にさせてもらっています。

ポスドクのことを詳しく知りたい方はぜひSTEP1から読んでね(この記事はSTEP3)

半世紀前のオーバードクターとは?

1970代に多く存在した、就職先が見つからず無給のまま研究室に残っていた博士のこと

1970年時点で、博士修了者の約1/4にあたる約2600人が博士修了後に無給の研究員として大学に残っていたといわれています。

あかのん

あかのん無給っ?!

オーバードクターが増えた経緯

博士を増やす政策

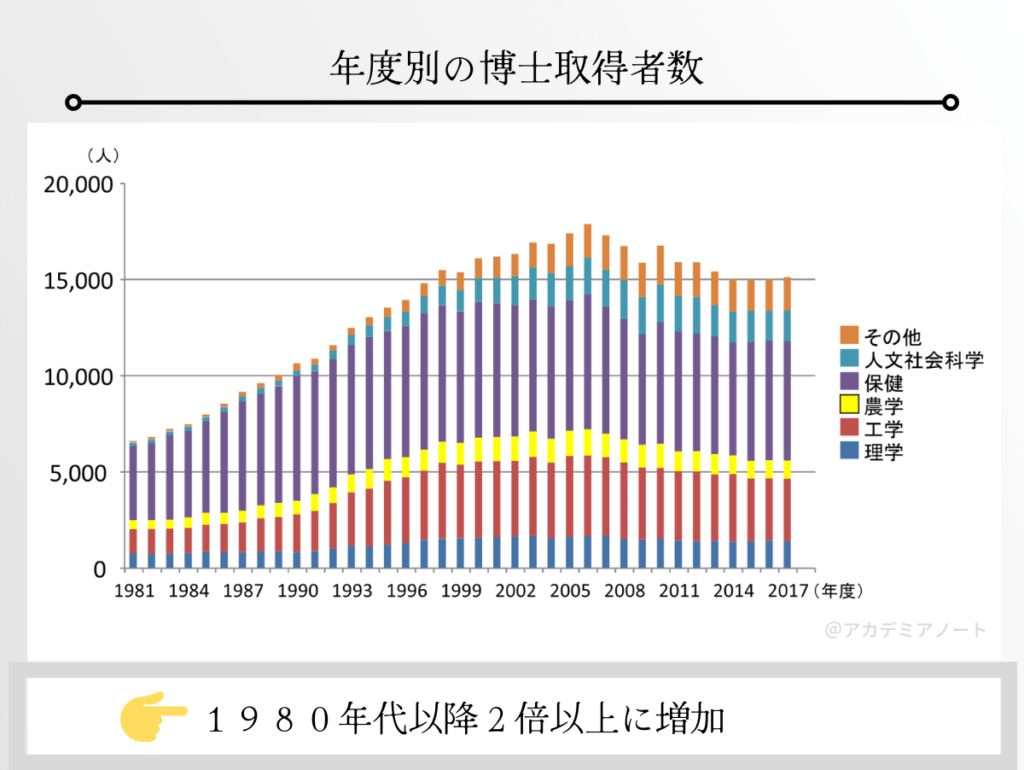

博士の数は時代とともに増えてきましたが、それは国の行政の意向を反映しています。

戦後復興が順調に進み、理工系の人材難が深刻化していた1950代以降。

特に、電気・化学・機械などの重工業、化学工業部門の技術者が不足していると産業界から強く叫ばれていたといいます。

科学技術者の人材不足解消のために日本政府は「科学者をたんまり育成しろ!」と旗を振りました。

科学技術者育成に重点を置いた政策「科学技術者養成拡充計画」(1957年)

さらに1960年の「国民所得倍増計画」ではこの計画が拡大され、1961年から2年間で理工系の学生を2万人増員することになりました。

と、同時に人材を教育する教員の質および量の増加のために、大学院の定員を増やすことが求められていました。

余った博士がオーバードクターへ

1960年代、増えた博士たちは、増設・新設された大学の教員となっていきました。

しかし、1970年代には増えた大学院生を吸収するほどの受け皿はアカデミアや企業にはなく、就職先の見つからない者が数多く出てきました。

その博士たちは無給の状態のまま研究室に残ることになりました。

その博士たちのことを「オーバードクター」と呼び、当時は社会問題になっていました。

1970年時点では博士修了者の4人に1人がオーバードクターになったと報告されています。(約2600人)

あかのん

あかのん今から50年も前から博士卒の就職問題が起こっていたとは?!

オーバードクターの深刻化

オーバードクター問題は、1974年の第一次オイルショック、79年のオイルショックを受けてさらに深刻化しました。

1980年代前半にオーバードクターは3500人を超えて、新聞や雑誌などでも取り上げられたといいます。

その加えてさまざまな社会運動が起こっています。

- オーバードクターを解決するための団体「オーバードクター問題の解決を目めざす若手研究者団体連絡会」が設立され、調査・研究・集会・提言など幅広い運動が展開

- 1983年には「オーバードクター白書ー学術体制への警告(青木書店)」が刊行 など

徐々に国会でもこの問題について議論されるようになったいいます。

ポスドクと学振の誕生

そしてオーバードクター問題に対する対応策として、落としどころとなったのが現在のポスドクです!

ポスドクとしてお給料を支払うことで待遇改善

あかのん

あかのんせめてお給料をください、というわけですね!

そのひとつの対応策として、

「日本学術振興会特別研究員制度」通称「学振」誕生(1985年)

あかのん

あかのんおなじみの学振!!!

オーバードクター問題からポスドク問題へ

オーバードクター問題が一時緩和

深刻化が懸念されたオーバードクター問題ですが、実は1990年代には緩和されています。

あかのん

あかのんえっ!!!いつのまにか騒動が緩和されていたなんて?

それには2つの理由があるといわれています。

- 第二次ベビーブーム世代の大学入学よって大学の定員が増し、大学教員の需要が高まったこと

- バブル経済によって人材不足となったこと

つまりアカデミアでも民間企業でも就職先が見つかりやすくなったということです。

再び博士を増やす政策へ

- バブル経済による人材不足

- 世界的にみて日本の基礎研究が遅れていることを海外政府から指摘

という社会背景があり、

- 「大学院重点化政策」

- 「ポストドクター等一万人支援計画(ポスドク一万人計画)」

という、政策が同時並行で進められ、さらに日本の基礎研究力の拡大に向けた動きが起こりました。

大学院重点化政策

1990年代に始まった「大学院重点化政策」、その内容は

- 大学院の拡充

- 大学院生の増員

特に博士を増やした計画というと、

10年間で大学院生を倍増させるという計画(1991年)

思惑通りに、2006年のピークまでは、博士の数は右肩上がりに増えています。

\画像クリックで拡大/

ポスドク一万人計画

ポストドクター等一万人支援計画(通称:ポスドク一万人計画)は文部科学省が1996年度から2000年度の5年計画として策定した施策です。

あかのん

あかのん名前の通り、ポスドクの数を1万人にまで増やそうとした政策です。

このような政策が生まれた経緯は、

ポスドク期間をアカデミアポストに就く前のキャリアパスとして確立することで、研究者の雇用数を増やし、日本の科学技術の発展を狙う

というもの。

そのために、期限付き雇用資金を大学等の研究機関に配布しました。

ポスドクは大学院重点化政策で増えた博士号取得者の一時的な受け皿になり、ゆくゆくは大学教員ポストに就いていくものと考えられていました。

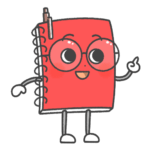

しかしながら、急増した博士取得者と比して、25~35歳の大学教員採用数は増えなかった(下図)

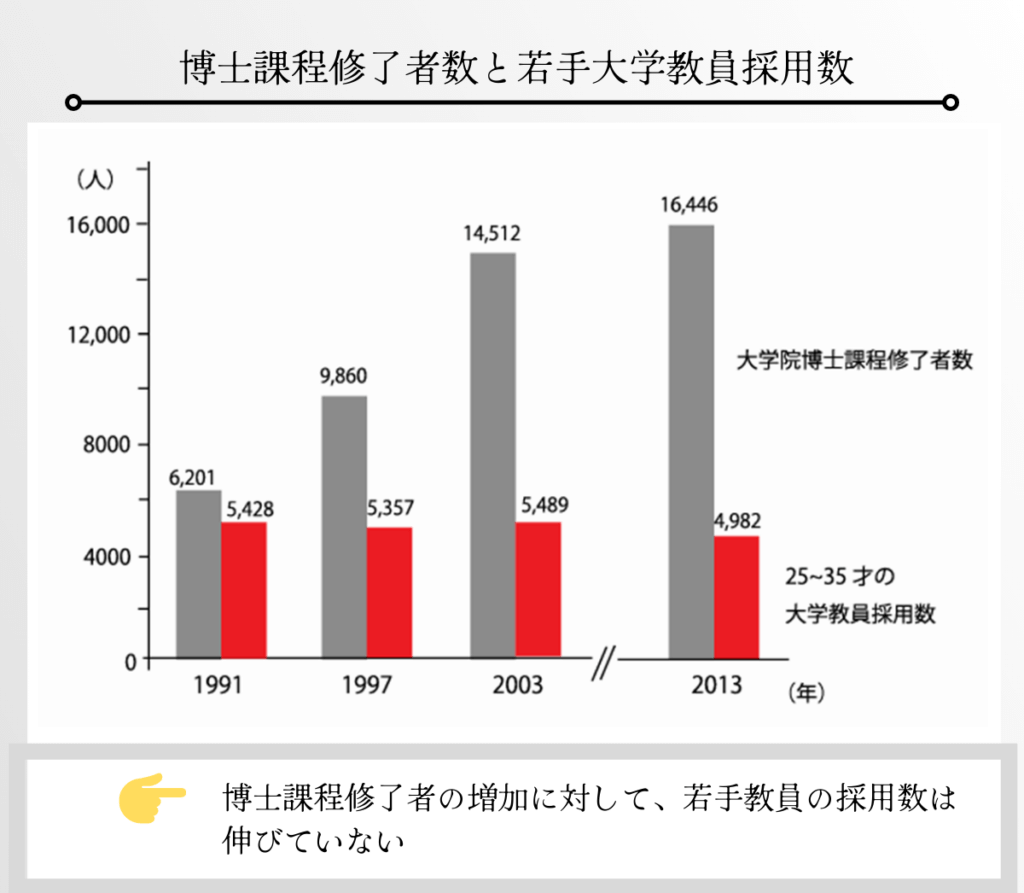

そのために、ポスドクの数は当初の1万人をはるかに超え、一時期1万7000人に達している(下図)

この政策は結果的に、博士のキャリアパスにネガティブイメージをもたらしたともいえるかもしれません。

しかし、現在の日本の研究室事情ではポスドクの働きによって研究活動が支えられているという現実もあります。

現在のポスドク問題

現在のポスドク問題について

- 就職状況

- 働き方

- 年収

などについては以下の記事にて詳しく解説していますのでぜひ合わせてご覧ください。

参考にした書籍

今回の記事は榎木英介先生著の以下の書籍を参考にさせてもらっています。

あかのん

あかのんこれまでの歴史や今後の展望について、すごく勉強になったのでおすすめです!

あかのん

あかのん最後までお読みいただきありがとうございました。

記事の更新情報は、XやInstagramでもお知らせしています。

ぜひフォローしてチェックしてみてください!

お願い

この記事をお読みいただき、ありがとうございました。

このサイトは、運営者が私生活の合間に少しずつ更新している個人サイトです。

もし当サイトの内容がお役に立ったと感じていただけたら、

SNSなどで感想をいただけると嬉しいです。

いただいた声が、これからの記事づくりの励みになります。