【統計で見るアカデミアの就職難】4つの原因を詳しく解説

あかのん

あかのんこんにちは。当サイトの運営者のあかのん(@HAcademianote)です。

博士まで進むと就職が難しくなるらしい

大学ではこんな話をよく聞きますよね。

結論から言うと、

誤り:博士だと就職が難しくなる

👇

正解:アカデミアで常勤ポストを獲得することが難しい

アカデミアにおける常勤ポストの競争率が激化している原因は以下の4つです。

- 博士号取得者が増えた

- 博士号取得者はアカデミア志向が強い

- 博士号取得者にの増加に対して、大学教員ポストは増えていない

- 任期付きの大学教員ポストが増加

これらの要因について国の調査結果を用いて詳しく解説していきます。

アカデミアにおける常勤ポストの競争率が高すぎる原因

- 博士進学者が増えている

- 博士学生はアカデミア志向が強い

- 博士修了者に対して、大学教員ポストは増えていない

- 任期付きの大学教員ポストが増加

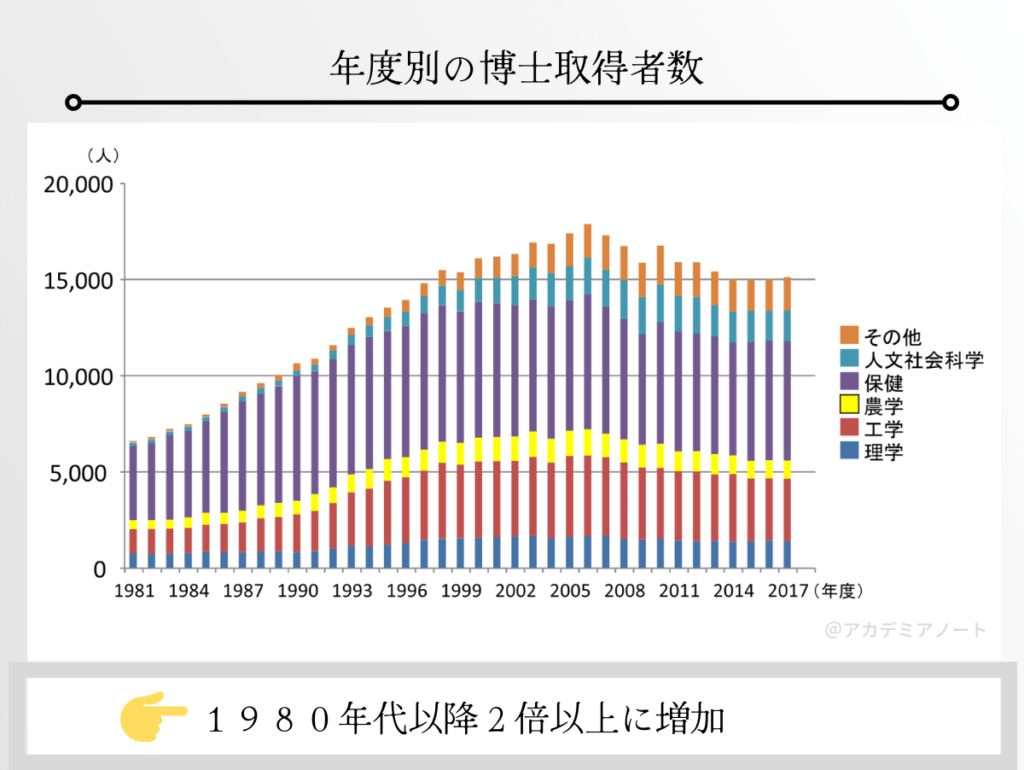

原因①:博士取得者数がこの半世紀で大幅に増加している

博士取得者数は、1980年代と比較して2倍以上に増えています。

\画像クリックで拡大/

博士がこのように増えた時代背景については以下の記事で詳しく説明しています。

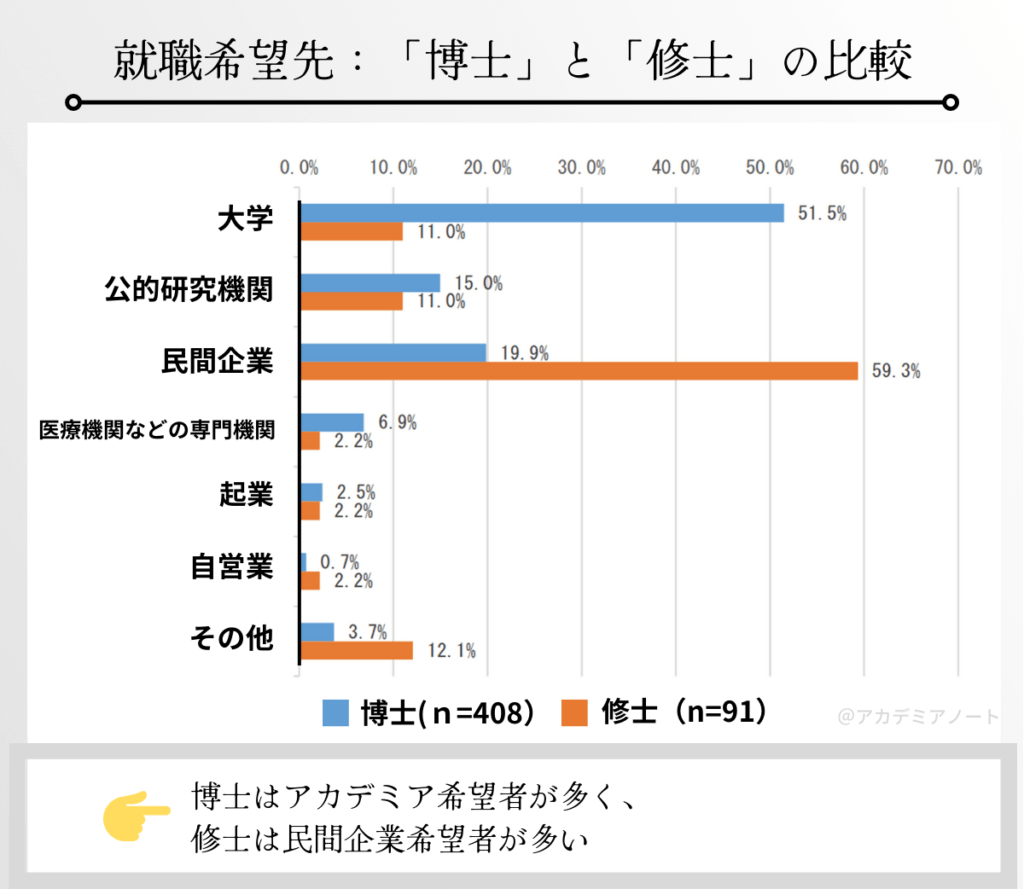

原因②:博士学生はアカデミア志向が強い

日本において、博士課程を修了したら「アカデミアで研究したい(大学の教員になりたい)」という志向が根強いです。

以下は、修士と博士学生に対して、課程修了後の進路希望について調査した結果です。

博士学生の進路希望先は「大学」と「公的研究機関」で62%以上を占めており、「企業」を希望した者は20%以下となりました。

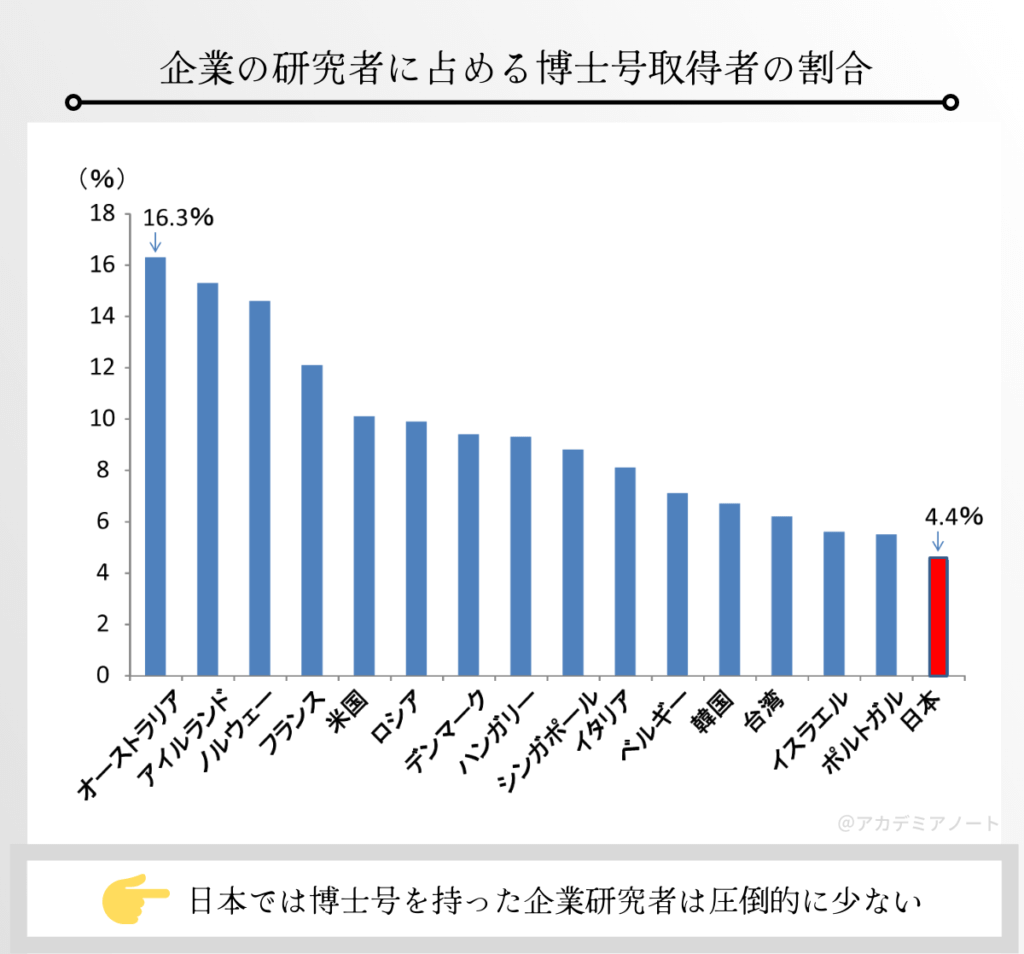

また、企業の研究者における博士の割合をみると、諸外国と比較して日本は非常に低いですね。

\画像クリックで拡大/

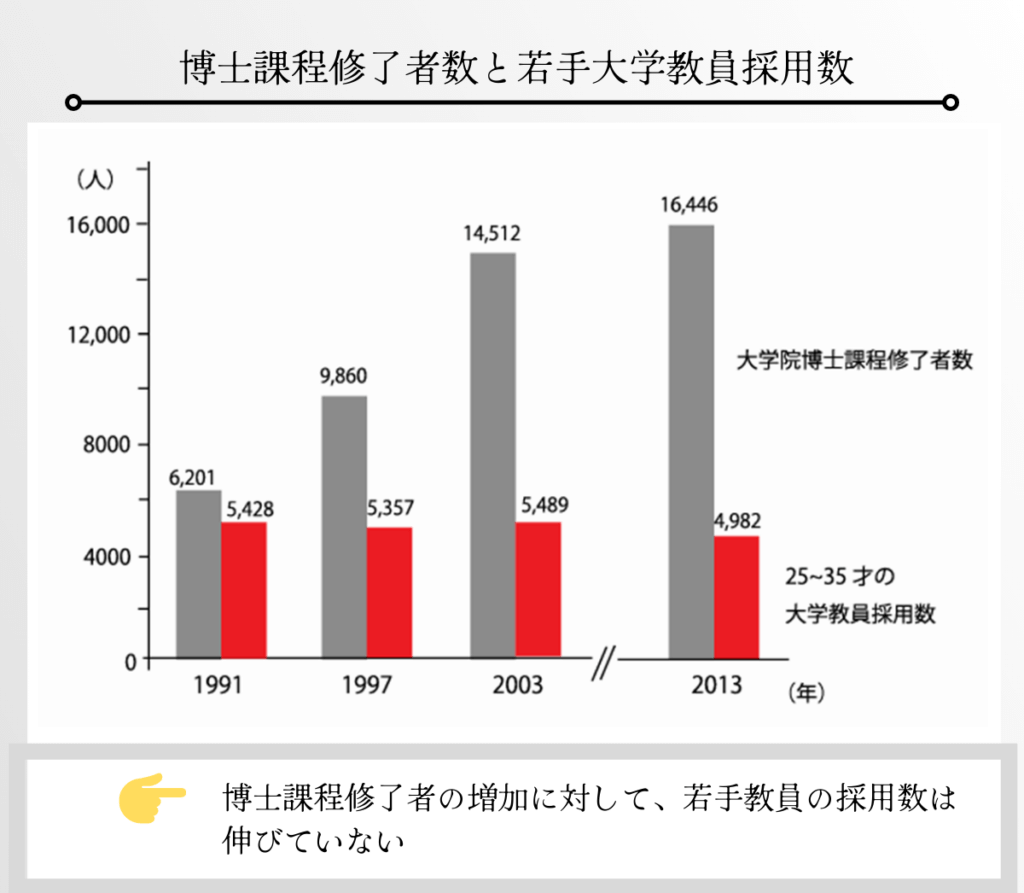

原因③:博士修了者に対して、大学教員ポストは増えていない

急増した博士取得者と比べて、アカデミアにおいて若手の大学教員採用数は増えていません。 急増した博士取得者と比べて、アカデミアにおいて若手の大学教員採用数は増えていません。

大学教員ポストが激戦になるのも当たり前ですよね。

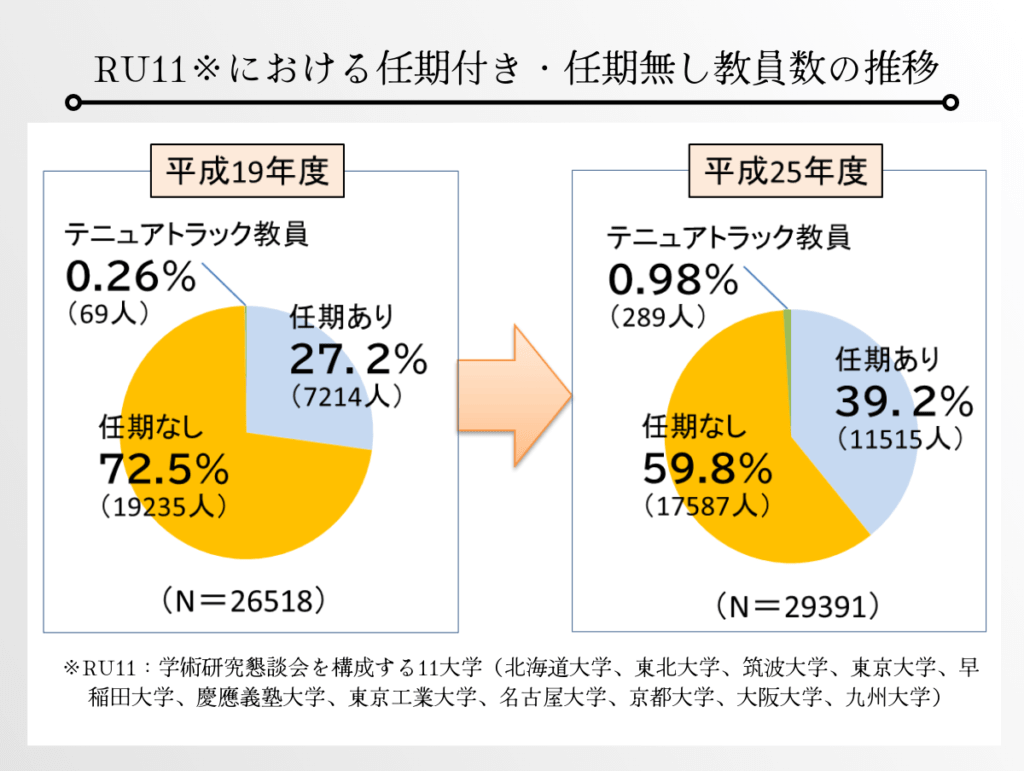

原因④:任期付きの大学教員ポストが増加

競争率が爆上がりしている大学教員のポストですが、その大学教員ですら「任期付き」であることが増えています。

少ない大学教員ポストを競い合う集団には、博士課程の学生やポスドクだけでなく、現職の大学教員までもが含まれているというわけです。

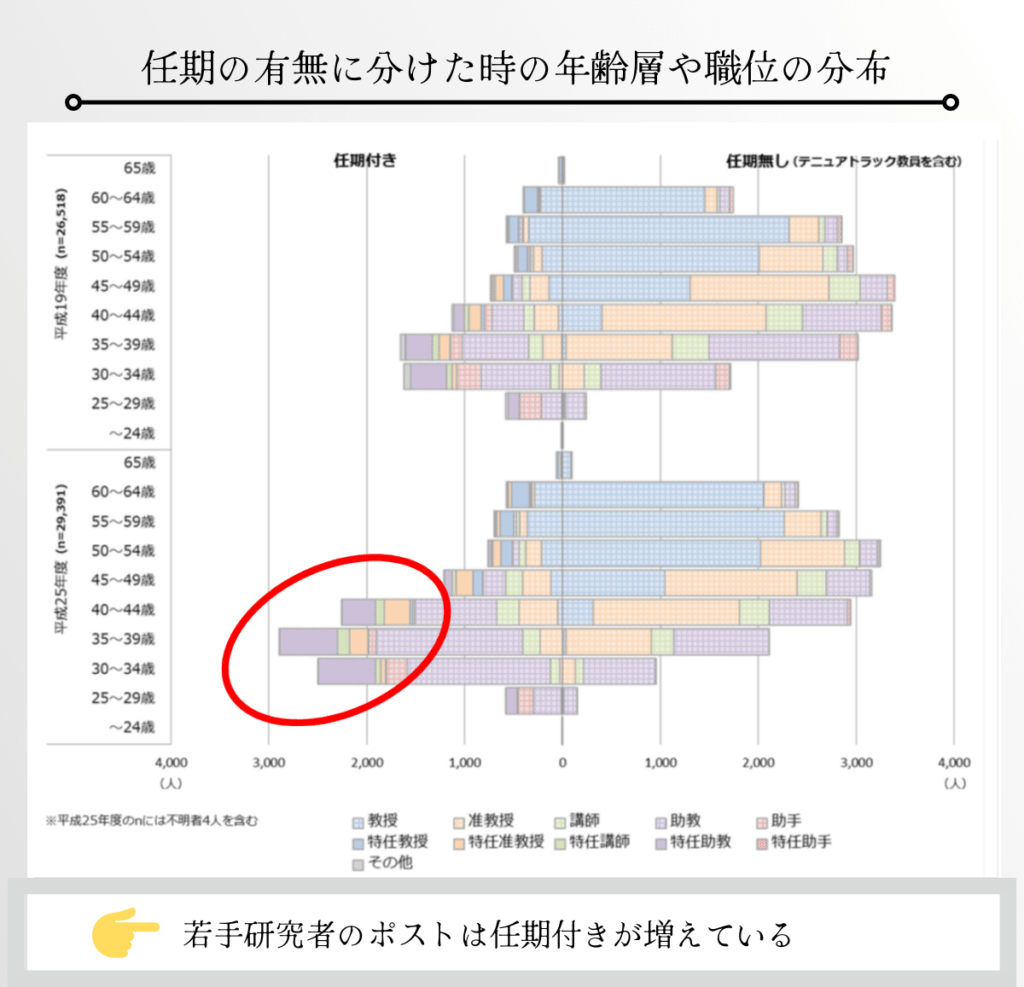

特に「任期付き」が増えている集団は

・30~40歳代

・助教、特任助教

\画像クリックで拡大/

\画像クリックで拡大/

激戦を勝ち抜いて大学教員になっても、任期があればまた次のポストを探さなければいけません。

ポスドク→助教→ポスドクということだってありうる

<PR>

この現状では、博士修了すぐに大学教員になれる人はわずか

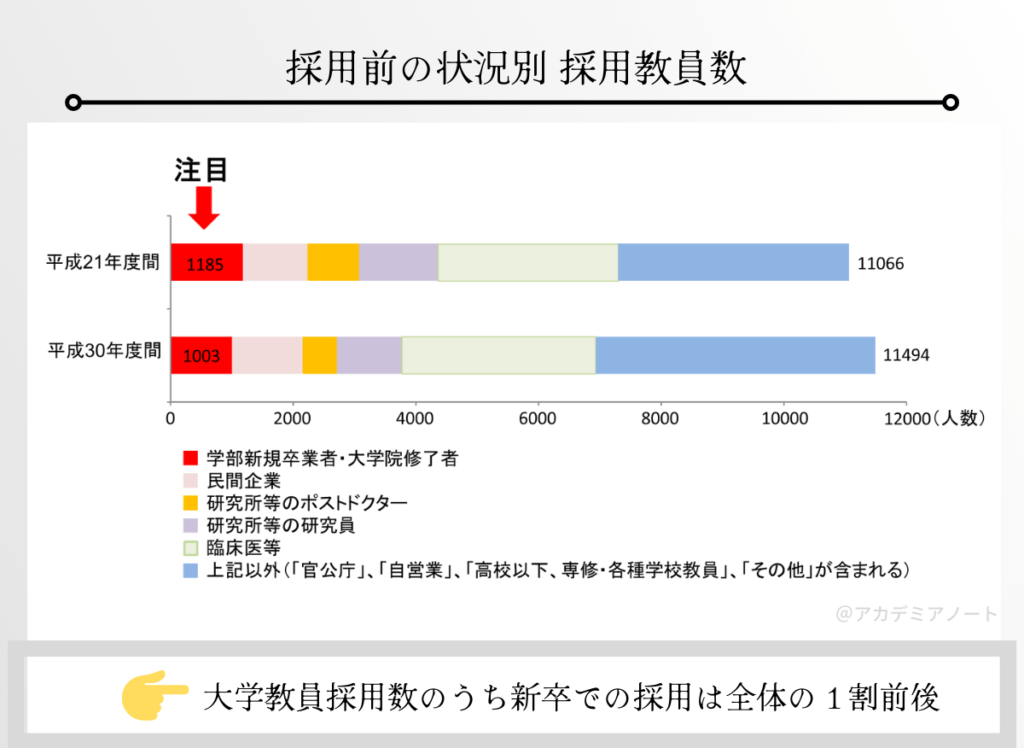

以下は文部科学省が大学教員に採用された方の採用前の状況を調査した結果です。

注目していただきたいのは、赤色。

大学教員採用前に「学部新規卒業者・大学院修了者」だった人は

・平成21年度で10.7%(1185名)

・平成30年度で8.7% (1003名)

\画像クリックで拡大/

新卒で大学教員になっている人はほどんどいない…

ポスドクになる人が増えてしまったわけだ…

大学教員ポストの競争が激化した結果、生じたポスドク問題

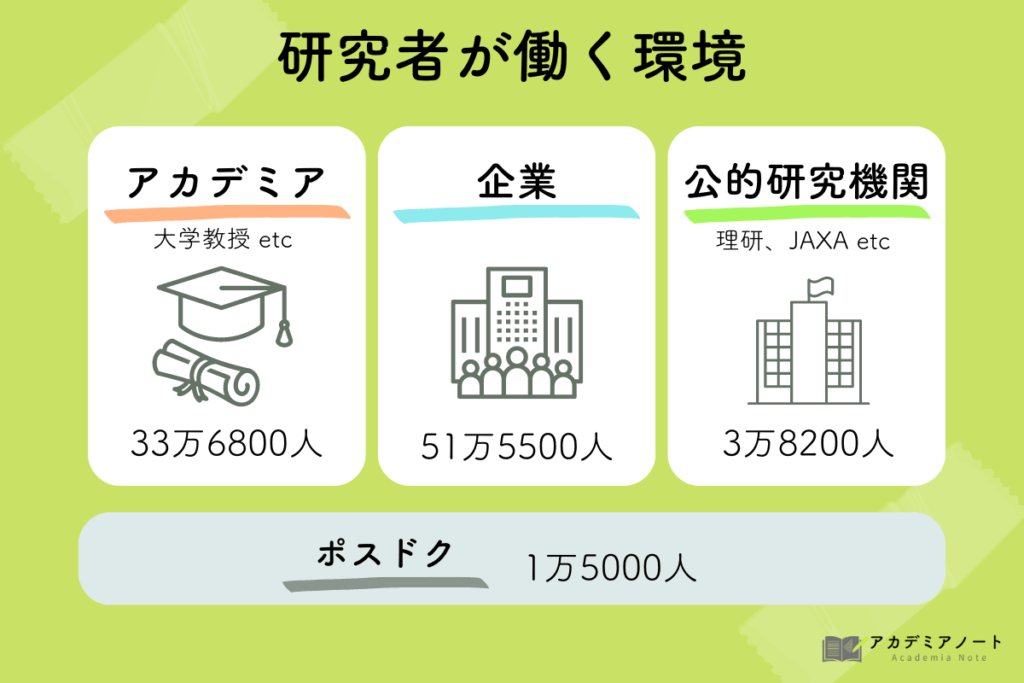

これまでご紹介してきたように、大学教員ポストの競争率が跳ね上がり、博士修了後すぐに常勤職に就けない研究者が増えてしまいました。

このようなポスドクの数は現在では1.5万人以上いるとされます。

不安定なポスドクから長らく抜け出せない研究者が多いこと、さらに、ポスドクの待遇が良くないことをまとめて「ポスドク問題」と呼んでいます。

雇い止めにより、問題はさらに深刻化

任期付きで雇われている研究者(大学教員やポスドク等)は、これまでは再契約を繰り返すことで同一機関に長期に勤めることも可能でした。

しかし「無期転換ルール」という「雇用10年を超える場合は任期のない職への転換を申請できる」とした政策が2013年に施行され、無期転換を避けるために大学や機関側は雇用10年以上の雇用を避けるようになる可能性が高まりました。

つまり、任期を更新しながら長期的に同一機関で働くことが難しくなってしまったということです。

雇い止めの問題については以下の記事で詳しく解説しています。

ポスドクや任期制の職が増えることでの懸念点

このような不安定な雇用形態はじわじわと研究者の精神を蝕んでいきます。

任期付き助教が新テーマで2.5年で1st×5本出さないと延長不可で、このままだとポスドクで年収200万らしい。

— 芦花 (@AnuramanR) June 8, 2022

「死ぬ気で医学博士取った自分が、その辺の学部卒より給料低いとか自尊心が保てない。」って言ってた。地獄なんかな。

任期があったときは「いや割と平気ですよ」って感じで自分でもそれを疑っていなかったんだけど、いざ任期なしポジションに就いたら「あれ!?え?こんなに肩が軽いの?」みたいな心理的な開放感が大きかった。

— Akira Kanaoka (金岡 晃) (@akirakanaoka) April 28, 2022

任期があるという不安定な状況では、次の就活に必要な業績をかせぐために短期的な結果の出やすい研究が多くなるという問題点も指摘されています。

人類の大発見に繋がるような壮大な研究に着手し辛いということです。

ポスドク問題をどう考えるか?

ポスドクは研究者の研修期間

ポスドクは研究者の研修期間として、誰もが通る道と位置づけられつつあります。

博士号取得者が急増した今では、博士の能力も「ピンキリ」といえます。

(博士号の授与基準が大学によってもバラバラで、博士号が取りやすい大学・学部などが存在します)

ポスドクとして複数の研究室で経験を積み、実力を十分に備えたた研究者が任期のない大学教員ポストを手にできる、という流れは自然ともいえます。

ポスドクがいないと研究室が回らないという側面

「研究室はポスドクがいないと回らない」というくらい、研究室運営においてポスドクの存在は有難いものです。

最近の大学教員は教育や大学雑務にかかる時間が多すぎて、研究活動に注力できない状況におかれていることもあります。

こういった状況下では、研究の遂行や大学院生の研究指導などにおいてポスドクが大きな役割を担うケースも珍しくありません。

科学の発展にポスドクの下支えがあることを忘れてはいけませんね。

あかのん

あかのんアメリカではポスドクの働きに感謝する「ポスドクデー」があるそうですね。

研究者はアカデミアに残るか企業研究者になるかの決断をする必要がある

ポスドク問題のことを考えると、博士とってアカデミアに残るのって難しそう。

もしこのような悩みを持っている方がいたら以下を読み進めてください。

研究者として生きていく上で、アカデミアを目指すか企業研究者になるかの決断をする必要があります。

ご存じの通り、研究者の働く環境は3つに大別されます。

| 国内の研究者の数※ | 特徴 | |

|---|---|---|

| 大学(アカデミア) | 33万6800人 | 研究と教育の両輪 |

| 公的研究機関 | 3万8200人 | 研究に専念 |

| 企業 | 51万5500人 | 研究に専念 (研究開発による収益化を念頭においた活動がメイン) |

もしかしたら、「アカデミアに残れない人が企業研究者になる」という偏見を持っていませんか?

あかのん

あかのんそれは間違っていて、あなたの適性やライフプランによって決断すべきです

アカデミアと企業研究者では、多くの点で研究環境が異なります。

最も大きな違いは「研究の方向性」の違いです。

企業ではより早く商品化・サービス化することで自社の利益を生む必要があります。

そのため、基礎研究<応用研究・開発研究が重視されます。

その分、短期的なゴール設定が多くなり、達成感などが得られやすいメリットがあります。

あかのん

あかのん短期的なゴールに達成感を得られやすい人は企業向きです

他にも違いが沢山ありますが、詳しくはこちらの記事でまとめています>>>

研究者の魅力を取り戻す科学政策

現在、このように科学者の魅力が低下としたと言われる現状を打破するために、研究者を支援するための政策を様々に出されています。

もう少しポスドクのことについて知りたい方はこちらから

あかのん

あかのん最後までお読みいただきありがとうございました。記事更新のお知らせはXやインスタでも行っています。ぜひフォローしてくださいね

Xはこちら→@HAcademianote

インスタはこちら→@academia_note