【大学教員の雇用形態を理解する】テニュアトラックや特任助教などの相違点を分かりやすく解説<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">1</span> min read</span>

大学教員には、教授、准教授、講師、助教という階級の違いがあります。

例えば、助教のなかでも以下のように雇用形態が異なります。

- 助教(任期あり)

- 助教(任期なし)

- 特任助教(特命助教)

- テニュアトラック助教

何が違うの?

誰が偉いの?

この記事では、助教を例にして、大学教員の雇用形態の違いを詳しく見ていきます!

そもそも助教って?

大学教員の職位のひとつ。

職位が高い順に

教授>准教授>講師>助教

つまり研究職といわれる大学職員の中では最も若手のポジションです。

【注意1】過去に存在した「助教授」は「准教授」に変わりました。

【注意2】過去に存在した「助手」は、「助教」と「助手」に分けられ、職分も以下のようになりました。

- 「助教」→大学教員(研究職)

(研究と教育が仕事) - 「助手」→研究補助職

(研究や教育補佐が仕事)

過去の「助手」は現在の「助教」に該当します。

助教の種類

助教には以下のような種類があります!

- 助教(任期あり)

- 助教(任期なし)

- 特任助教(特命助教)

- テニュアトラック助教

いったいどんな違いが?

これから順に説明していきます!

それぞれの助教の違うポイント3つ

以下の3つのポイントから違いを説明していきます。

テニュアトラック助教は全ての点において特徴的です。テニュアトラック制について詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてくださいね

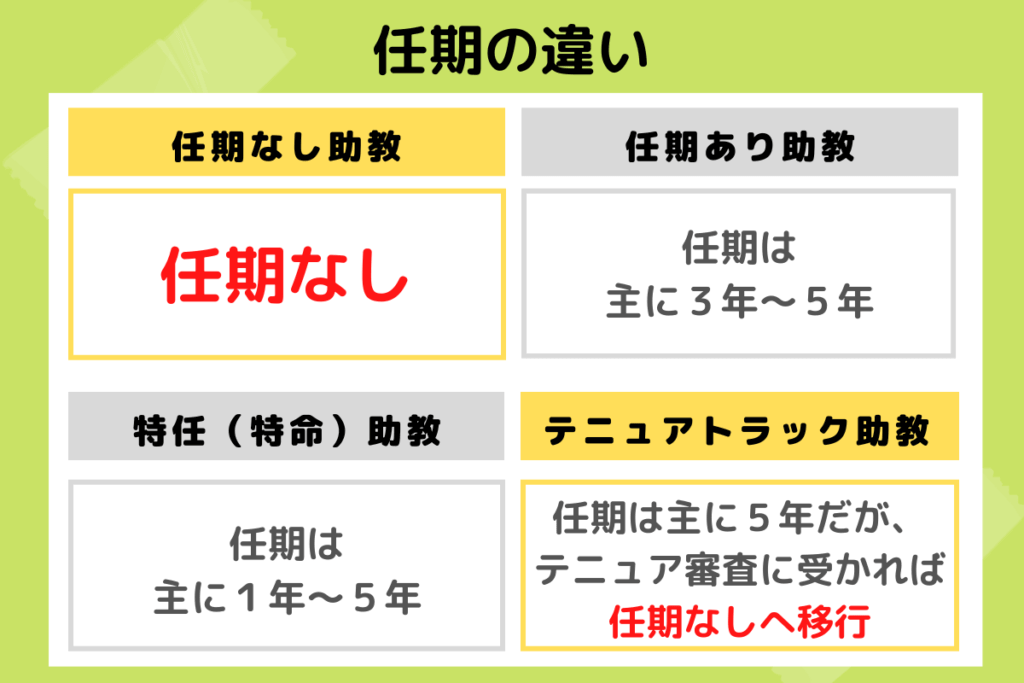

任期の違い

「助教」の中には任期がある人と任期のない人(無期雇用)が存在します。近年の傾向では任期ありの助教が増えてきており、任期付きの場合は主に3~5年。審査などによって更新も可能であることが多いです。

「特任(特命)助教」は、プロジェクトのために特別に設けられた枠であり、任期があるポジションです。任期は主に1~5年。

「テニュアトラック助教」の場合、任期内に行われるテニュア審査に合格すれば、同大学内で任期のないポスト(テニュアポスト)に移行することができます。

助教は大学教員の中で最も若手であるため、任期付きのポストの割合が特に多い職位です。

任期がある場合、任期が終了までに次の就職先(ポスト)を見つけておく必要があります。

2013年に成立した無期転換ルールから雇用上限年数を10年している機関もあり、任期付きの研究者たちは不安定な研究環境に置かれているといえます。くわしくはこちらの記事もご覧ください。

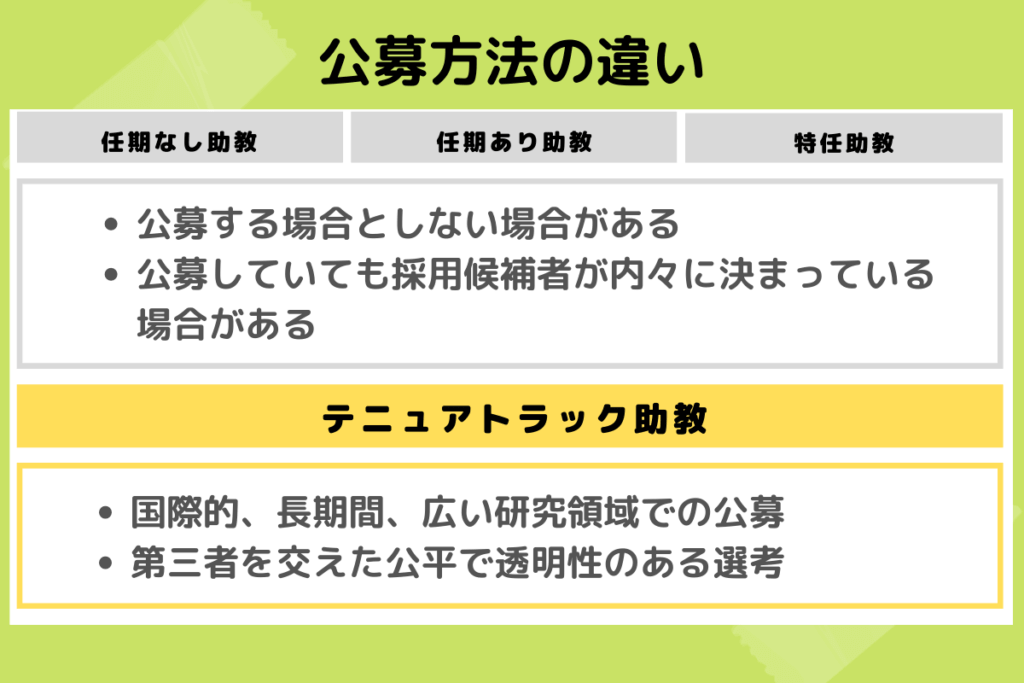

公募の違い

「助教」「特任(特命)助教」の場合、公募をする場合としない場合があります。

また、公募をしていても実は採用候補者が内々に決まっている場合などもあります。

このようなケースは助教だけでなく大学教員ポスト求人の際に散見され、「出来公募」と揶揄されたりします。

そもそも、過去を遡ると多くの大学教員ポストの求人は内々に行われていました。

その理由は、欲しい人材の専門性が絞られているため、自分の知り合いや身内の紹介に頼った方が確実な人材を得られるからです。

しかし、近年ではこのような身内同士での大学教員の採用が批判的に捉えられるようになり、求人をする際には「公募(採用情報を広く知らしめること)」が求められるようになりました。

そこで誕生したのが、JREC-IN「大学教員・研究職専門のキャリア情報サイト」

しかし依然として、公募をしない場合や出来公募になることは多いとされています。

一方で、「テニュアトラック助教」については、極めて公平かつ透明性の高い公募が実施されます。

テニュアトラック制を導入している各大学は、その実施にあたり文部科学省の支援を受けており、公募は文部科学省の提示する条件に遵守して行われます。その条件には以下のようなポイントがあります。

- 国際公募

- 公募期間は2か月以上

- 研究分野を広く設定

- 公平で透明性の高い選考

- 審査委員には実施機関外の第三者を加える

- 機関外専門家による業績評価

- 採用者の他機関未経験者の比率が高くなりすぎない(50%以下が望ましい)配慮

文部科学省 科学技術・学術政策局 テニュアトラック普及・定着事業 (先進的取組活用促進プログラム) 審査要領を参考

公募の範囲を広く、期間も長くしているので、競争倍率はとても高くなります。でも、透明性が高い点が◎

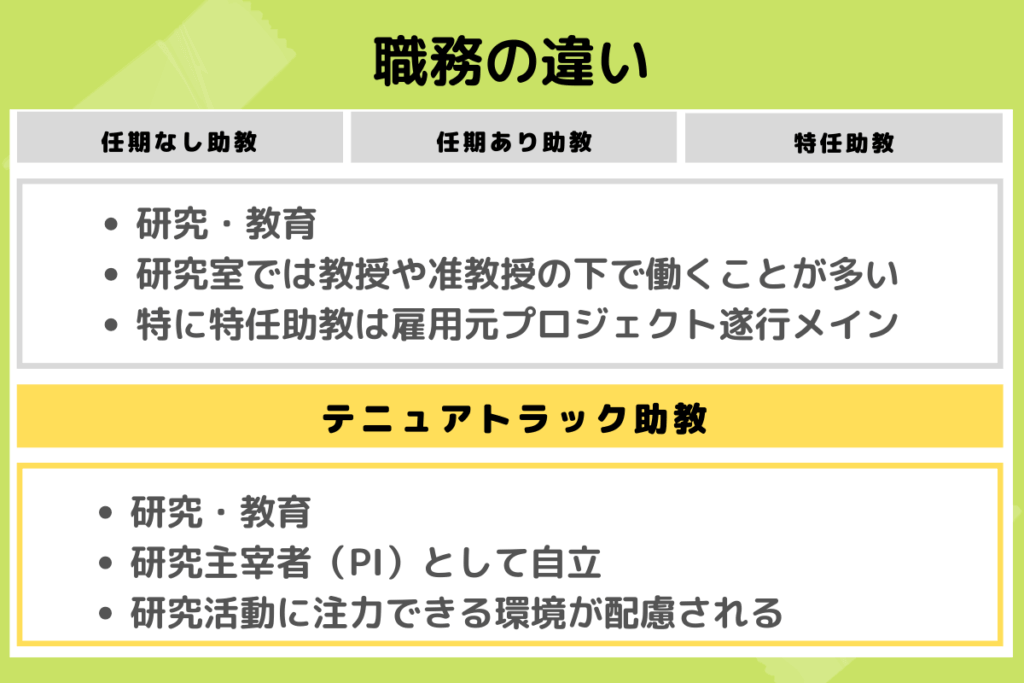

職務の違い

基本的に「助教」や「特任(特命)助教」は、教授や准教授のもと、研究室の下っ端教員として学生との間の中間管理職のような役割を持ちます。

その具体的な内容は、研究遂行や研究室の学生指導、大学講義などです。

「テニュアトラック教員」の場合は、研究主宰者として自身の独立した研究スペースや研究資金を持ち、独自の研究を進めることが出来る点が大きく違います。

また、テニュアトラック教員は、文部科学省の定めで研究活動になるべく集中できる環境を整備するよう決められており、講義などの教育や大学雑務などはある程度免除されています。

その他の側面から…

色々な視点から見てみましょう。

- 安定しているのは?

-

任期のない助教

- なるのが難しいのは?

-

倍率の高い、テニュアトラック助教

- 自分の研究室を持てるのは?

-

研究主宰者として活動できると約束されているのはテニュアトラック助教だけ

そのための研究資金が国からも提供される。

まとめ

助教に就くまでの経緯や立ち位置が少しずつ違っていることをお分かりになっていただけたでしょうか?

現在の研究業界の話で気になることがあれば、他の記事も覗いていってくださいね。

こちらの記事では、現在のポスドク問題について詳しく解説しています。

こちらの記事では、ポスドクが増えてしまった科学行政の歴史についてはで解説しています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

記事の更新情報は、XやInstagramでもお知らせしています。

ぜひフォローしてチェックしてみてください!

お願い

この記事をお読みいただき、ありがとうございました。

このサイトは、運営者が私生活の合間に少しずつ更新している個人サイトです。

もし当サイトの内容がお役に立ったと感じていただけたら、

SNSなどで感想をいただけると嬉しいです。

いただいた声が、これからの記事づくりの励みになります。