研究者の雇い止め問題をいちから解説

「雇い止め」はアカデミアで働く上で深刻な問題です。

この問題の発端は、「無期転換ルールの成立」。

そして、ここまで問題になった理由は、「非正規雇用が多い研究界隈特有の雇用形態」です。

この記事では、研究者の雇い止め問題の内容やその背景までまとめて紹介します。

\この記事のポイント /

研究者雇い止めの発端は「無期転換ルール」の成立

雇い止め問題の発端は2013年に無期転換ルールが成立したことです。

- 無期転換ルールとは、有期雇用で5年以上働けば無期雇用に転換できる制度

(契約期間が限られた有期雇用で働く人が5年をこえて同じ職場で働けば、安定した無期雇用への切り替えを申し込めること。2013年に改正労働契約法で定めらた) - 研究者は特例で10年

(研究者については研究の継続性の観点から、通算10年超で無期転換を申し込める特例が設けられています)

これにより、研究者は同一機関で10年以上、任期付きの非正規雇用として働いた場合、無期雇用へ転換できることになりました。

任期付きの研究者の場合、10年勤務すれば無期雇用に転換させてもらえるの???

あかのん

あかのんいや、それが、喜べる状況ではありません。

有期雇用から無期雇用に転換できる時期を前に、各大学が無期転換を避けるために大量の雇い止めをする事例が相次いでしまいました。

有期雇用の契約満了時に、雇用者側が契約の更新をしないこと。

期間の定めのある契約が終了した時点で雇用が自動的に終了することなので、解雇とは全く別の意味。

違法ではない。

研究者の雇い止め問題を理解するためのポイント

雇い止め問題を理解するために必要な事項を2ポイントに絞ってご紹介します。

- アカデミアにおける任期付きポストの多さ

- 任期付きポストの契約更新を繰り返すことで、同一機関で長期に働くことも多い

- 任期付き研究者の雇用にあたって、雇用年数の上限を設置する動き

本国を代表する公的研究所である理化学研究所(通称:理研)では、この雇い止めを阻止するために労働組合(理研労)が積極的に運動を起こしました。

ポイント①アカデミアにおける任期付きポストの多さ

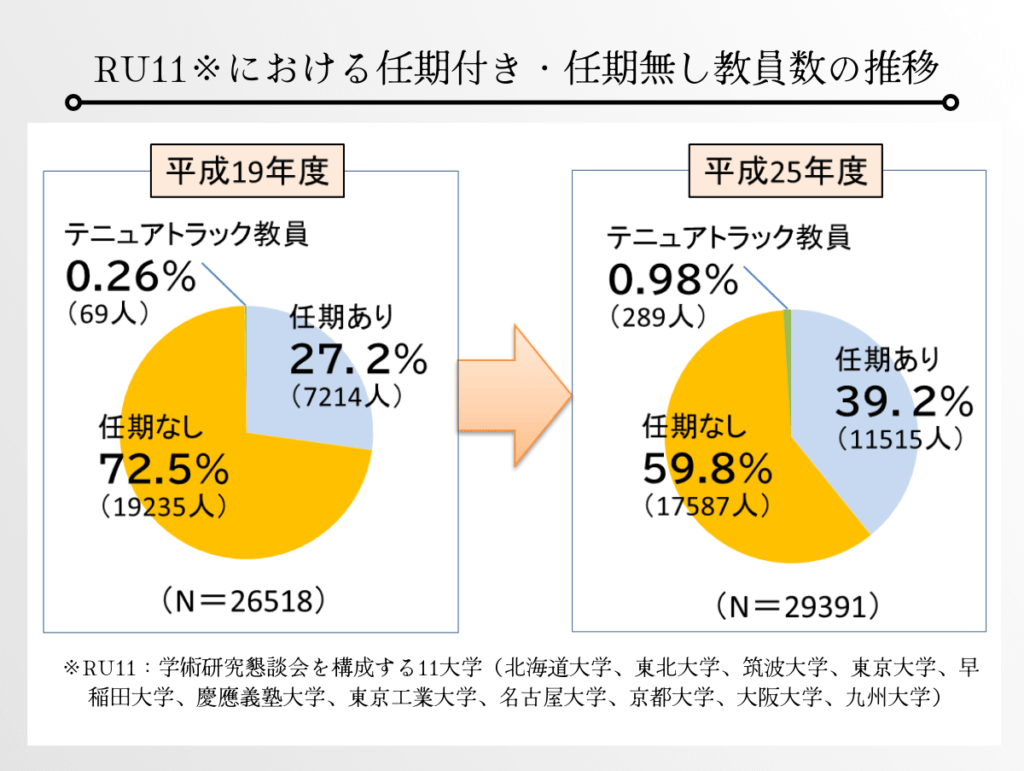

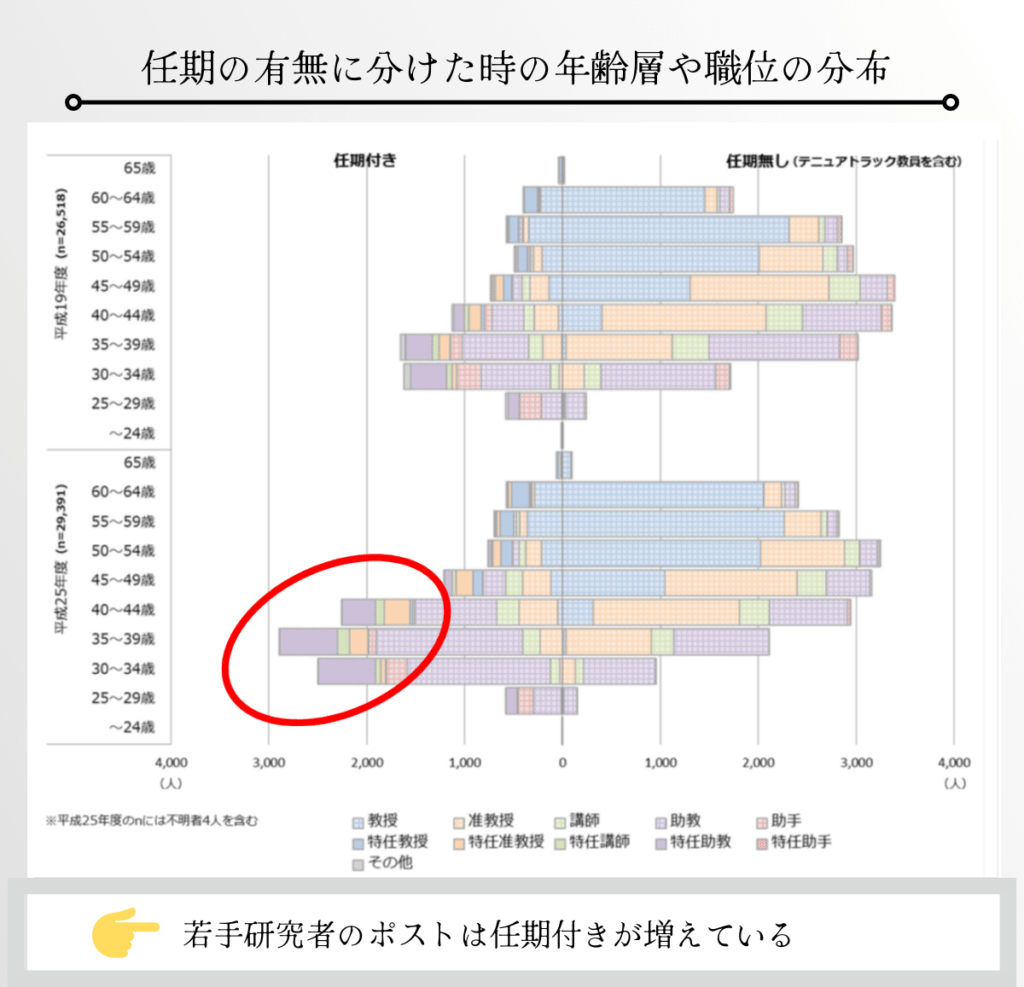

アカデミアでは任期付きのポストが年々増えてきています。

さらに、任期付きポストの契約更新を繰り返すことで、同一機関で長期に働くことも多いのです。

2022年時点で、理研では現在約8割が非正規雇用でした。

国を代表する研究機関なのに…かなり驚きの数字ですね。

#理研 理化学研究所とは、

— 理化学研究所労働組合(理研労) (@riken_union) March 25, 2022

∗文部科学省所管の科学技術全般を対象とする国立研究開発法人

∗埼玉県和光市に本部をおき、国内外に多くの事業所、事務所をもつ。

∗直接雇用で4800名程度の職員。#雇い止め #雇止め pic.twitter.com/vfbVRvDByX

研究主宰者(PI )として多くの部下(研究者やポスドク、学生)を抱える研究者でさえ、任期制ということもあります。

他の研究機関でもその実態に大きくは差はありません。

このようにアカデミアにおける研究職では任期のある非正規職員が非常に多いのです。

ポイント②:任期付きポストの契約更新を繰り返すことで、同一機関で長期に働くことも多い

このように多く存在する任期制の研究者ですが、かならずしも短期間で職場を転々としているわけではありません。

ん?どういうこと?

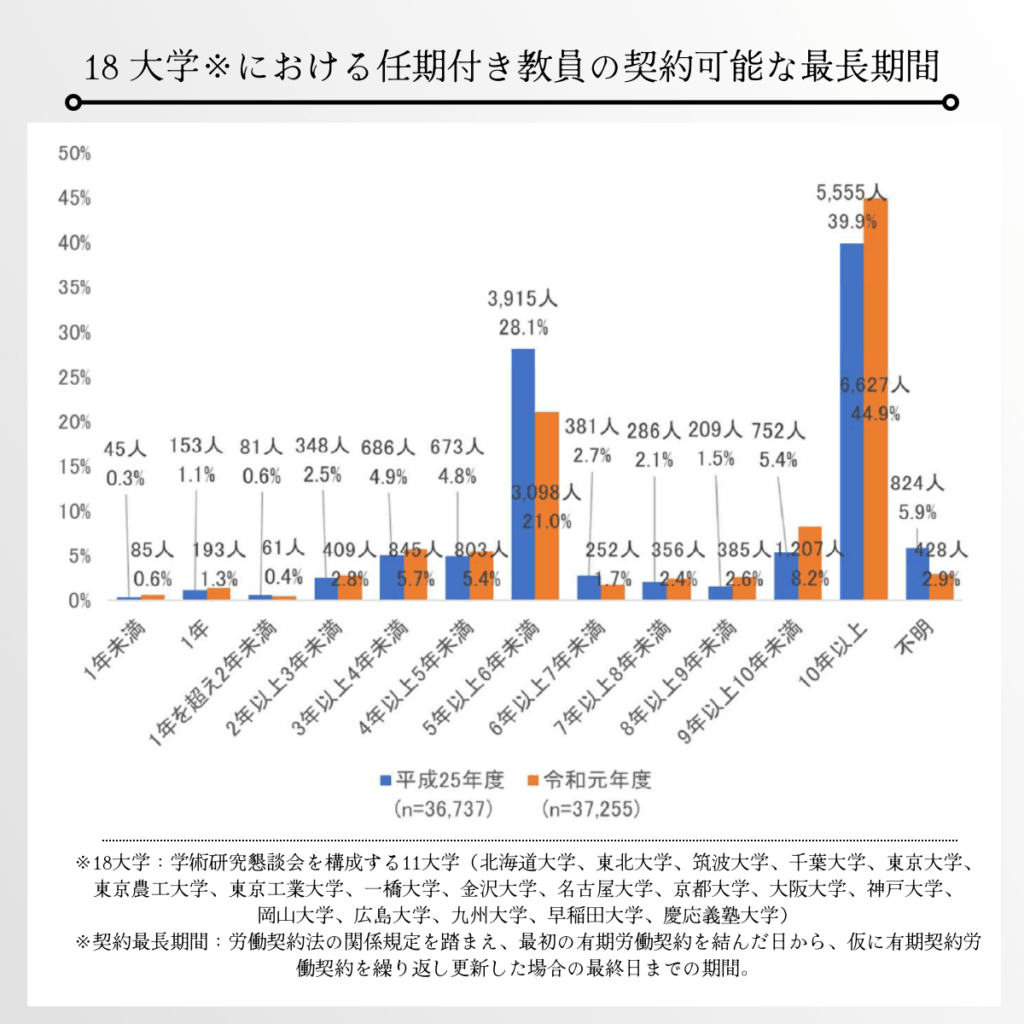

実際には、任期付きポストの契約を更新することで同一機関で長期に働いている場合が多く、10年以上契約の更新可能が可能であった研究機関が大半でした。

具体的にみていきましょう。

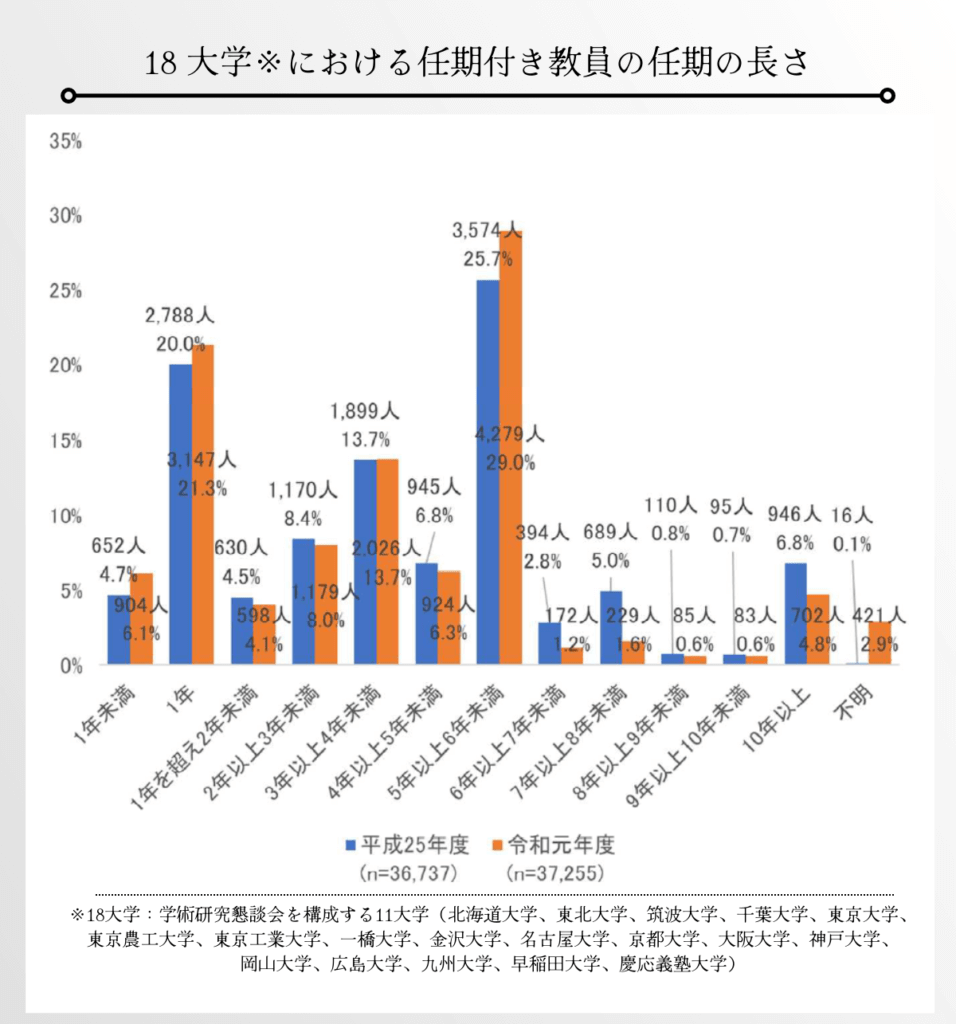

そもそもどのくらいの任期がついているかというと、比較的多いのは1年~6年未満。

しかしながら、審査などを経てその任期を更新できるようになっています。

以下の図のように2021年時点では、契約可能な最長期間は10年以上が約4割を占めています。

理研の中にも、契約更新を繰り返して10年・20年と研究を続けてきた方が大勢いるようです。

これまでは任期制のポストといっても長く働ける環境があったんだね

あかのん

あかのんそう、それが変わってしまいそうなんです…

ポイント③:任期付き研究者の雇用にあたって、雇用年数の上限を設置する動き

任期制の研究者を雇う前にあらかじめ「最長で10年までしか働けませんからね」という条件をつけてしまう動きがみられたのです。

しかも、すでに雇用済みの研究者までに、遡って適用する事例が認められました。

- 無期転換ルール成立後、就業規則などにて雇用年数の上限をあらかじめ10年以内とし、無期雇用への転換が出来ないように計らう動きがある(一部の機関や大学にて)

- 雇用上限の起算日を、無期転換ルールの成立した2013年に遡って適用している事例がある

「無期転換ルール」の成立を受けて理研でも就業規則を以下のように変更しています。

・事務系で「5年を超えた契約を行わない」(5年の雇用上限)

「国立大学・研究機関における大量雇い止めについてのOnline 懇談会」資料より抜粋

・研究系で「10年を超えた契約を行わない」(10年の雇用上限)

雇用上限は無期転換を意図的に避けるものです。

大規模な研究プロジェクトが進行している途中でも、上限年数に達してしまえば、途中で終了となります。

このような雇用上限の変更は理研のみならず、多数の大学でも行われています。

雇い止めの対象となる研究者の具体例

雇い止めの対象になる任期付きポストについて、代表的な以下の2つの例をあげます。

あかのん

あかのんいずれも若手研究者が多くを占めています。

- 博士研究員(ポスドク)

- 任期制の大学教員

具体例①:博士研究員(ポスドク)

最近では、博士号を取得しても、アカデミアポストが不足しているために、任期付きの大学教員ですらなかなか就くことができません。

ポスドクは研究室の個別の研究費(科研費など)やあるプロジェクトの一員として任期を設けた上で雇用されており、その待遇の不安的さ(経済面、雇用の安定性など)から、問題となっています。

今回の雇い止めで真っ先に対象となる職といえます。

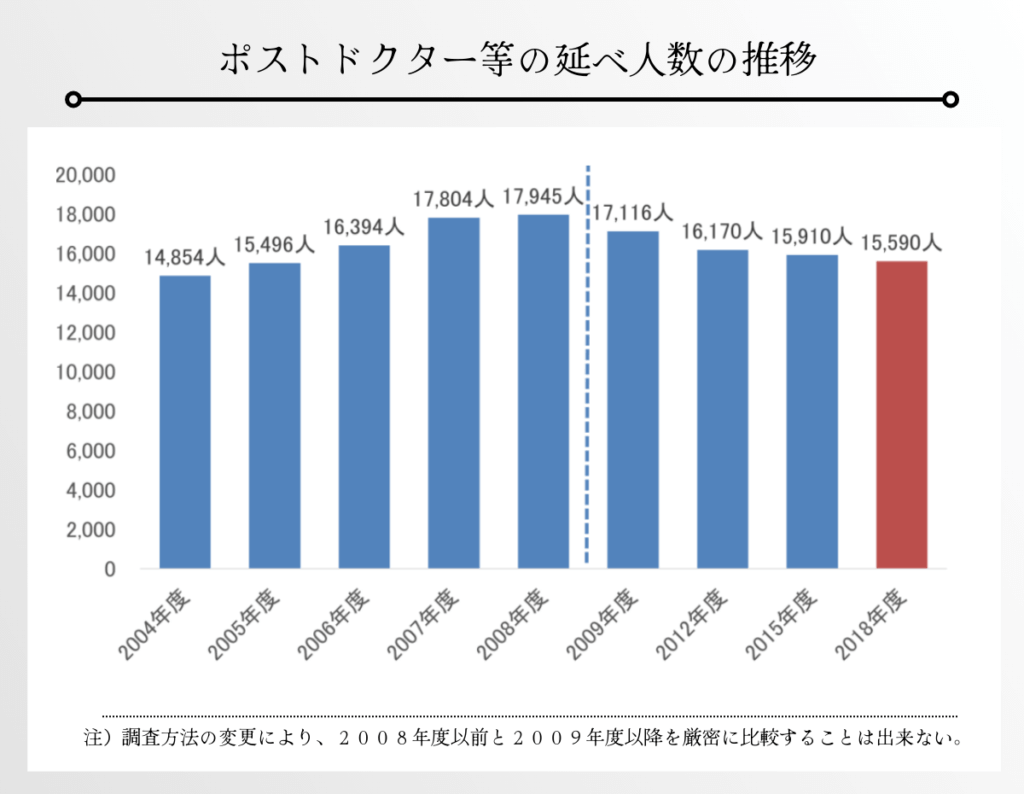

現在でも1.5万人以上いるとされています。

\画像クリックで拡大/

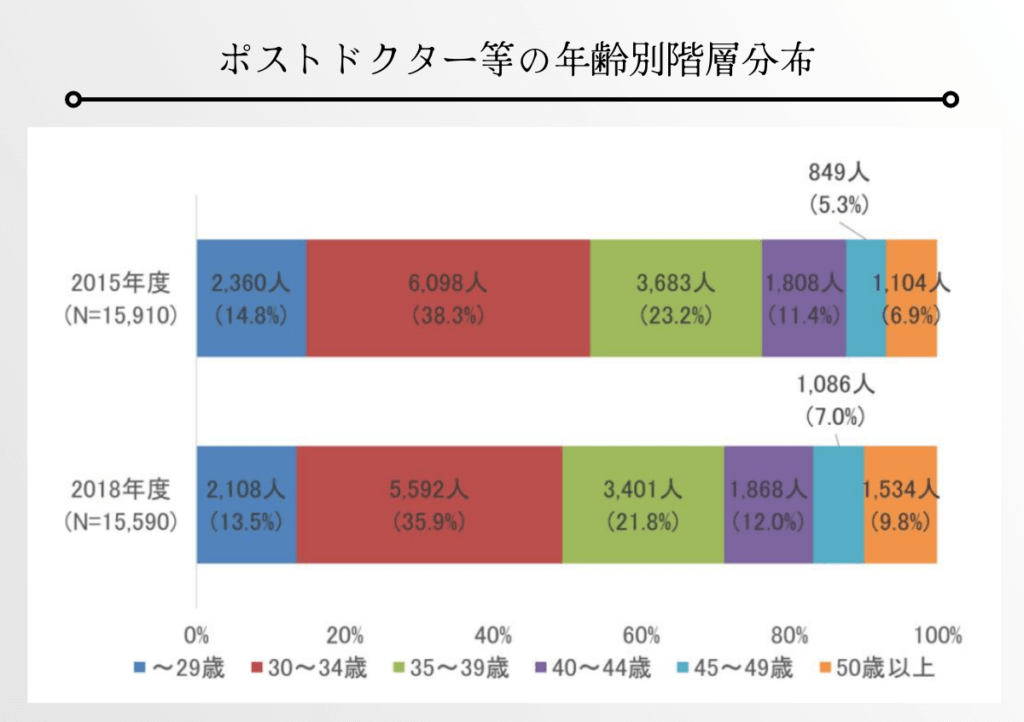

このポスドクのほとんどは40歳以下の若手研究者です。

\画像クリックで拡大/

ポスドクについて詳しく知りたい場合は以下の記事もご参考ください。

■ ポスドク問題(就職状況や給料)

具体例②:任期制の大学教員

大学教員になれたのに雇い止めの対象になるの?!

あかのん

あかのんそうなんです。大学教員でも任期制の場合はもちろん対象です

大学職員における任期制のポストの割合はここ20年ほどで増加し、現在では約4割ほどです。

\画像クリックで拡大/

任期付きが増えている集団は、「30~40歳代」「助教、特任助教」という若手のポストです。

\画像クリックで拡大/

大学教員における任期付きポストは、1997年に大学教員の任期制を可能とする法律が成立したことにより増え始めました。

大学教員の流動性を高め大学における教育研究の活性化を図るために、大学教員等の任用に当たり任期を付すことができる。

『大学の教員等の任期に関する法律』(平成9年法律第八十二号)

あかのん

あかのん目的は、「教員の流動性を高めることで、教育研究の活性化を図るため」

つまり、競争を是とすることで研究活動を活発化しようという動きで、それは自然の流れでもあるといえます。

「ろくに研究も行わずにのんびり終身雇用」という研究者を生み出さないための対策ですね。

さらに現在では、

大学の基盤運営費が足りず、無期雇用する予算がない

国の若手研究者支援の方針により、若手研究者の雇用比率をあげる必要がある

若手比率を高めるべしという文科省からの通達、セットで若手安定雇用経費を毎年出すべきなんだけど、金を出さないで若手比率を高めろっていったら、任期付きで安く数多く若手を雇おうって自然となるわな。

— クシミタマ (@Beethovener) June 9, 2022

などの点によって、たとえどんなに優秀な研究者がいても容易に無期雇用することが出来ず、任期をつけて若手研究者の雇用を増やすしかないという苦しい現実もあります。

研究者の雇用不安定さによる社会的損失

そもそも無期転換ルールは、長らく有期雇用で働いている労働者は無期転換して雇用を安定化しようという目的としたものでした。

文部科学省のサイトにも、「無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません」と明記してあります。

しかしながら、その意図とは全く反して、雇い止めが前提の雇用形態になってしまったのです。

このような研究者の雇用の不安定さは、確実に日本の研究力の低下を生む要因になります。

- 長期的な研究に取り組み辛い

- 研究者の海外流出や離職

- 研究者の魅力の低下

➡研究者を志す若者が減る

社会的損失①:長期的な研究に取り組み辛い

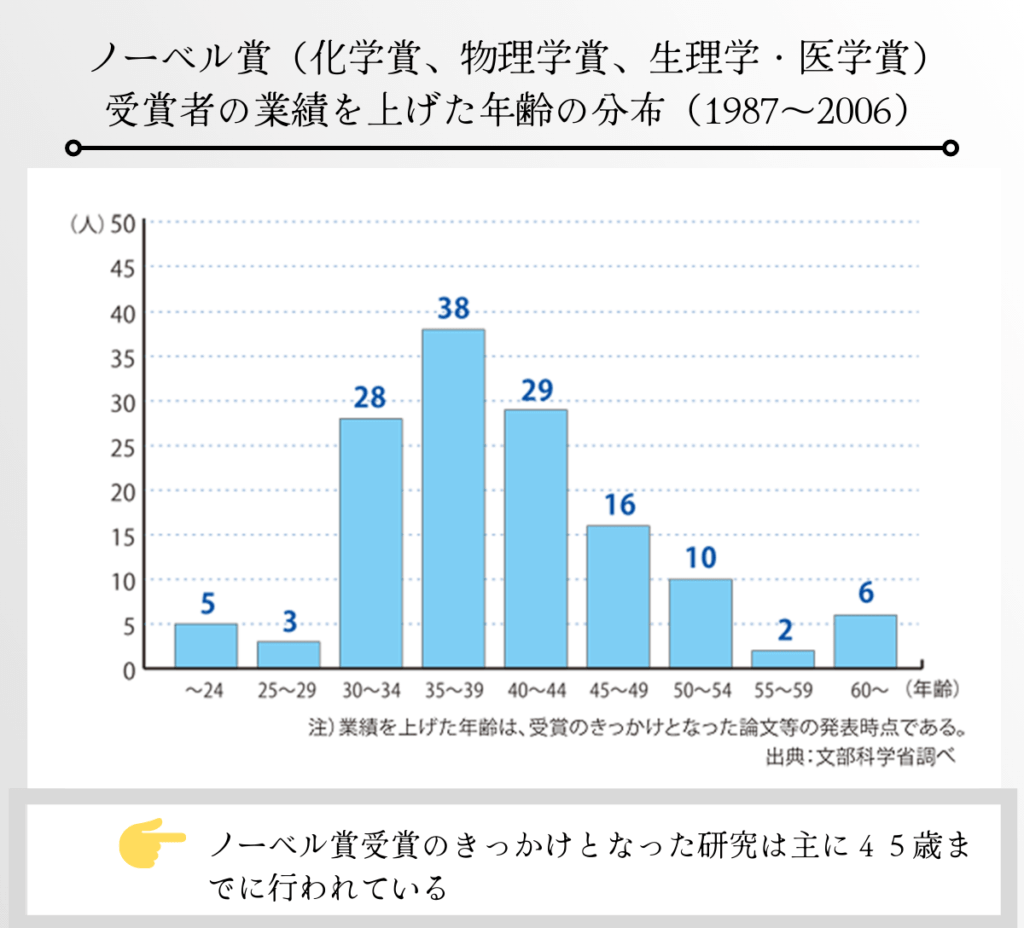

優れた研究成果を上げた研究者の多くは、若い時期にその成果の基礎となる研究を行っています。

以下の図ではノーベル賞受賞のきっかけとなった業績をあげた当時の研究者の年齢を表しています。

\画像クリックで拡大/

しかしながら、雇い止めの対象になるのは任期付きポストに就いていることの多い若手~中堅世代の研究者であります。

次のポストを狙うために業績が必要になることから、短期的に結果の出やすい研究の方がどうしても優先順位が高くなります。

長期的な展望をもった壮大な研究に着手し辛い環境にあります。

社会的損失②:研究者の海外流出や離職

雇い止め対象となっている研究者たちは次のポストを探すしかありません。

しかし、残念ながら優れた業績を持つ研究者ですら、国内ではなかなかポストが見つからないという現状があります。

あかのん

あかのん教員ポストが見つからない場合は、ポスドクとして薄給で働くしかない。

このような研究者は海外にてポストを見つけるか、研究者を辞める決断に迫られます。

国内における研究人口が減るのは必然です。

社会的損失③:研究者の魅力の低下

「不遇な研究者」というイメージが定着してしまい、研究者になりたいという若者が減る恐れがあります。

実際に理系の優秀な若者は医学部へ集中しているという話もあります。

研究を志す若者が減ってしまうことは、研究衰退、さらには国力の衰退へ繋がります。

このように雇い止め問題を含めた研究者の雇用の不安定さは日本の研究力の低下を引き起こす重大な問題です。

まとめ

研究者の雇い止め問題についてまとめました。

研究者の雇用形態についての根深い問題が無期転換ルールによって浮き彫りになったという印象です。

研究者の流動性を担保しつつ、雇用の安定性とのバランスをどのように調整していくかが今後の課題です。

あかのん

あかのん最後までお読みいただきありがとうございました。記事更新のお知らせはXやインスタでも行っています。ぜひフォローしてくださいね

Xはこちら→@HAcademianote

インスタはこちら→@academia_note